AUDIOSAUL aktuell

Sehen Sie hier nach Themen geordnet,

was sich seit Ihrem letzten Besuch

auf unserer Webseite getan hat.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Stöbern!

Und sollten Sie einen Artikel zum Nachlesen nicht mehr finden können, schauen Sie bitte im Archiv nach. Danke!

Lesen Sie hier aktuelle Beiträge

1) Aktuelle Infos

Aktuelle Infos

23. April 2024Analoge Legenden abzugeben!

Heute biete ich Ihnen ein paar absolute analoge Leckerbissen.

Ob Sie Musik in ihrer allerhöchsten Güte genießen möchten, ob Sie Sammler sind und nach raren Prunkstücken Ausschau halten,oder vielleicht gar beides …… mit diesen Angeboten erreichen Sie Ihre Ziele spielend – und wenn sie noch so hoch gesteckt sind!

Finden Sie mehr Informationen über das heutige Angebot in meinem ausführlichen Bericht:https://audiosaul.de/zarathustra-s4-und-pluto-audio-7a-prestige-revision-teil-1-2/

Abzugeben sind:

1x Zarathustra S4 mit Dr. Fuß-Netzteil

Das Original- Musterstück von 1988 mit der Original (verklebten) Record-Interface-Matte!Bei dem Tonarm-Loch handelt es sich um eine ovale SME-Langloch-Bohrung. Passend für die meisten 9″ und 10″ SME-Arme, für Pluto-Audio-Tonarme und natürlich für weitere Arme mit einem SME-Fuß.Dem Laufwerk wurde ein Netzteil von Dr. Fuß gegönnt, mit dem die Sollgeschwindigkeit fein justiert und von 33,3 auf 45 U/Min umgeschaltet werden kann.Ehemaliger Kaufpreis: 6.500,- DM plus 800,- € für das Dr. Fuß Netzteil.

Zarathustra S4 – Tonarm und Tonabnehmer sind nicht Teil des Angebotes !!

Preis für das S4-Laufwerk inkl. Dr. Fuß-Netzteil: 2.800,- €

1x Zarathustra S4 mit Original Zarathustra Netzteil

Dieses Laufwerk stammt ebenfalls aus der Zeit, als die Record-Interface-Matte noch angeboten wurde. Die Matte ist eines der Geheimnisse dieses Laufwerks. Keine der nachfolgenden Plattentellerauflagen konnte diesem Laufwerk zu solchen klanglichen Höhenflügen verhelfen.Das Original Netzteil (33,3 und 45) macht dieses Laufwerk klanglich und optisch perfekt.Ehemaliger Kaufpreis: 6.500,- DM plus 2.500,- DM

Zarathustra S4 – Werbefoto

Preis für das S4-Laufwerk inkl. Original Zarathustra Netzteil: 3.600,- €

1x Pluto Audio 7A Prestige – Titan massiv

Eine Augenweide aus massivem Titan, hochglanzpoliert – mit einer Deskadel-Gold-Innenverkabelung.Dieser Tonarm wurde in reiner Handarbeit hergestellt und poliert. Jedes aufwendig entwickelte Bauteil entstand in einer kleinen Manufaktur in Hengelo (Niederlande) vom Meister Eduardus Driessen höchstpersönlich.Dieser Arm ist seit Jahrzehnten nicht mehr käuflich zu erwerben, weil der ehemalige Kaufpreis von 17.500,- DM heute nicht mehr realisiert werden könnte.

Foto folgt

Preis für den Tonarm Pluto Audio 7A Prestige: 3.800,- €

1x Pluto Audio 6A Prestige – schwarz/chrom

Mit dem 6A Prestige schaffte es Eduardus Driessen in den 80 Jahren locker, klanglich zu den angesagten Spitzen-Tonarmen der damaligen Zeit aufzuschließen und sogar an ihnen vorbei zu ziehen. Genau wie bei den großen Modellen aus massivem Titan ist auch beim 6A Prestige jedes einzelne Bauteil in reiner Handarbeit entstanden.Ehemaliger Kaufpreis: 4.600,- DM

Foto folgt

Preis für den Tonarm Pluto Audio 6A Prestige: 1.400,- €

1x van den Hul The Grasshopper

Bei diesem Angebot muss ich mich auf die Aussagen des Vorbesitzers beziehen – sie kommen also ohne Gewähr.Demnach handelt es sich um ein vom Hersteller auf den Grasshopper-Stand hochgerüstetes System mit der Seriennummer: BF2L200. Laut zugehöriger Holz-Schatulle handelt es sich um einen Typ III GLA.Da ich mich mit v.d.H.-Produkten nicht auskenne – bitte ich bei Interesse, selbst beim Hersteller nachzufragen.Über das Alter des Tonabnehmers liegen mir auch keine zuverlässigen Angaben vor.Der Neupreis liegt bei rund 4.400,- €.

Foto folgt

Preis für den Tonabnehmer v.d.Hul Grasshopper III GLA: 1.200,- €

1x Goldring Ethos

Bei diesem Tonabnehmer handelt es sich um ein Ausstellungsstück, das etwa 3 Stunden gelaufen ist.Auf Grund eines bevorstehenden Umzugs trennen wir uns von unseren analogen Produkten und dazu gehört eben auch dieser Tonabnehmer.Listenpreis: 1.160,- €

Foto folgt

Preis für den Tonabnehmer Goldring Ethos: 850,- €

Goldring Ethos

Bei Kombinationskauf Laufwerk/Tonarm/Tonabnehmer:20% Nachlass möglich. [...]

Weiterlesen...

9. Dezember 2020Zarathustra S4 und Pluto Audio 7A Prestige – Revision Teil 1

Hinweis: Dieses Laufwerk und auch der Tonarm stehen zum Verkauf!

Bitte sprechen Sie uns an.

Sie haben weder ein Zarathustra-Laufwerk noch einen Pluto-Audio-Tonarm?

Macht nichts! Lesen Sie doch einfach trotzdem weiter und erfahren Sie ein wenig mehr über die vielen Aspekte, die es bei der Entwicklung eines Laufwerks oder eines Tonarms zu bedenken gibt.

Wenn man sich so manche Plattenspieler anschaut, meint man ja schnell, sie seien in wenigen Minuten montiert und spielbereit. Aber stimmt das auch? Lesen Sie weiter und beurteilen Sie dann selbst.

In diesem ersten Teil geht es um das Laufwerk S4 von Zarathustra.

Zum zweiten Teil des Berichts, in dem es dann um den Tonarm Pluto Audio 7A Prestige geht, klicken Sie auf diesen Link.

Meine beiden hier gezeigten Komponenten stammen aus dem Jahr 1988 und hatten schon seit langem mal wieder eine Überprüfung nötig. Da sich ein Kunde für den Kauf der Objekte interessierte, beschloss ich, mir mal einen ganzen Tag dafür frei zu nehmen und die nächste gründliche Revision in Wort und Bild festzuhalten.

Nach der Demontage des Tonarmes sah es dann zunächst einmal so aus:

Ein paar Worte über dieses Laufwerk

Bei meinem S4-Laufwerk handelt es sich tatsächlich um den allerersten S4-Plattenspieler, den Simon Yorke jemals gebaut hat. Es ist ein Vorserienmodell, das dann aber genau so in die Serie ging.

Und das alles kam so:

1987 besuchten mich Eduardus Driessen von Pluto Audio und Simon Yorke von Zarathustra.

Mark Levinson hatte sich das S5-Laufwerk ausgesucht, um es unter dem Namen Cello zu vermarkten. Cello, so hieß die damalige Marke, die Mark Levinson zusammen mit Tom Colangelo gegründet hatte.

Mark gefiel es nicht, dass der Zarathustra eine matte Oberfläche hatte und der Pluto-Tonarm, den er ebenfalls bei seinen Cello-Plattenspielern verwenden wollte, aus glänzend poliertem Titan bestand. Er bat daher beide Entwickler, gemeinsam einen Weg zu finden, das optisch besser aufeinander abzustimmen.

Simon besuchte deshalb Eddy in Hengelo (NL) und beide machten sich auf den Weg zu mir, da ich 1986 die Distribution für Pluto Audio übernommen hatte. Sie wollten mich davon überzeugen, dass ich meine Tätigkeit auch unbedingt auf Simons Produkte ausdehnen müsste.

Natürlich fühlte ich mich geschmeichelt und hätte gerne den Vertrieb übernommen, aber eine Marke zu vertreiben, die lediglich ein einziges Laufwerk zum Preis von weit über 10.000,- DM produzierte (das Cello sollte sogar 16.000,- DM kosten), war nicht besonders reizvoll und ich fragte Simon, ob er nicht auch ein günstigeres Laufwerk konstruieren kann.

Das lehnte Simon entrüstet ab und meinte, dass er entweder das beste Laufwerk der Welt bauen wollte oder gar keins.

Ich legte Argumente nach und schilderte ihm meine Sichtweise:

“Das S5 hat ein schweres und zerbrechliches Glasgehäuse.

Das S5 hat eine schwere und fast ebenso zerbrechliche Schieferplatte.

Das S5 hat ein großes und teures Netzteil.

Solche Teile kann man doch zunächst weglassen und dann als optionales Zubehör zum Aufrüsten anbieten!”

Mit diesen Aussagen hatte ich wohl Simons Interesse geweckt und er versprach zumindest mal darüber nachzudenken.

Einige Wochen später bekam ich überraschend Post von ihm. Ein ziemlich großes und schweres Paket. In dem Karton befand sich das S4- Laufwerk, was Sie hier auf den Bildern in diesem Bericht sehen können.

Ich war auf der Stelle begeistert, montierte einen Pluto Audio Tonarm, probierte ein paar gute Tonabnehmer … und bestellte sofort ein halbes Dutzend dieser Laufwerke.

Das S4 verkaufte sich außerordentlich gut und schon 1989 erreichte mich ein Glückwunschschreiben von Simon mit einem Zertifikat. Darin bescheinigte er mir, dass nirgendwo auf der Welt mehr Zarathustra-Laufwerke verkauft worden sind als in Deutschland.

Woran lag das?

Es war dieses Design, diese konsequente Konzentration auf das Wesentliche und das Weglassen aller Dinge, die überflüssig waren und daher nur von der eigentlichen Aufgabe eines Plattenspielers ablenkten. Der Name “Zarathustra” war für Simon nicht nur ein Name, er war Programm. Eine Lebenseinstellung.

Weiterer Werdegang der Marke Zarathustra

Leider entwickelte sich Simons privates Leben in den folgenden Jahren nicht positiv und der finanzielle Druck stieg. Ich übergab deshalb die Distribution an einen Interessenten mit größerem Budget als er mir zur Verfügung stand. Allerdings ging der Plan nicht auf.

Kurz danach verschwand Simon und lebte eine Weile in Indien.

Den Markennamen Zarathustra und das Design des S4 hatte mein Nachfolger Simon abgerungen. Als Simon nach Europa zurückkehrte, blieb ihm nichts anderes übrig, als seine nachfolgenden Laufwerke einfach “Simon Yorke” zu benennen und mit einem neuen Design zu versehen.

Demontage des Laufwerks.

Haben wir den Tonarm vom S4 demontiert, entfernen wir den Antriebsriemen und heben den Plattenteller ab.

Doch Vorsicht!!!

Der Plattenteller klemmt dabei nämlich leicht die Lagerachse fest und dann zieht man sie mit nach oben, was gefährlich werden kann.

Im Lager herrscht dann nämlich ein ansteigender Unterdruck. Irgendwann wird der Unterdruck so stark, dass die Achse aus dem Plattenteller rutscht und wie ein Bolzen beim Gewehr dafür sorgt, dass die beiden Lagerkugeln aufeinander prallen. Möglicherweise überleben sie das (die Kugeln), aber wahrscheinlich ist, dass sie Beschädigungen im Kontaktbereich davon tragen, die den sauberen Lauf von da an stören.

Also besser:

Holen Sie sich Hilfe. Heben Sie den Plattenteller (fast 15 kg!) so waagerecht wie möglich an, ohne ihn zu verkannten. Lassen Sie die zweite Person auf die Mittelachse drücken, damit die unten bleibt.

Zur Plattentellerauflage

Einen nicht geringen Teil seines klanglichen Erfolges hatten die ersten Zarathustra-Laufwerke der Record-Interface-Matte zu verdanken, die fest mit dem Plattenteller verklebt wurde. Die Produktion dieser Auflage wurde Ende der 1980-er eingestellt, nachdem alle Welt nur noch CD-Player kaufte. Es folgte eine lange Phase des Experimentierens. Alle nachfolgenden Auflagen hatten ihre Vor- und Nachteile und man konnte mit ihnen die Stimmung der Musik beeinflussen. An die Neutralität und klangliche Bandbreite der Record-Interface-Matte kam jedoch keine andere Auflage heran.

Es geht weiter.

Ist der Plattenteller entfernt und liegt er auf einer weichen Unterlage, kann man nun die Lagerachse mit leichten Drehbewegungen langsam (!) aus dem Lager heben.

Hinweis:

Geht das sehr leicht oder gibt es bei Ihnen gar keinen Unterdruck im Lager, dann stimmt was nicht mit dem Lager. Im besten Fall hatten Sie einfach nur zu wenig Öl im Lager. Dann muss man hoffen, dass es nicht all zu lange trocken gelaufen ist und die Achse keinen Schaden genommen hat.

Kommen Sie aber bitte nicht auf die Idee, die Achse schleifen und polieren zu lassen. Dadurch würde sie zu dünn werden. Der Durchmesser der Achse ist genau berechnet und darf nicht kleiner werden.

Im Lager wurden gelöcherte Teflonflächen eingeklebt (im Bild in gelb zu sehen). In diesen Löchern muss sich Öl sammeln können. Durch die Drehbewegung beim Spielen zieht die Achse (Stichwort: Oberflächenspannung) fortlaufend Öl mit sich und dieser Ölfilm liegt dann zwischen Achse und der Teflonschicht.

So muss es sein – aber dazu später noch mehr.

Lager demontieren

Um das Lager ausbauen zu können ohne den Gewindering zu beschädigen, benötigen Sie Spezialwerkzeug wie es auf dem Bild zu sehen ist. Ist das nicht vorhanden, suchen Sie sich zwei kurze Metallstäbe oder Schrauben, die genau in die beiden Löcher des Gewinderings passen. Sind sie zu dünn, dann stellen sie sich nur schräg und Sie können beim Aufdrehen abrutschen und sich verletzen. Nun legen Sie einen langen Gegenstand wie z.B. einen Kochlöffel zwischen die beiden kurzen Stäbe, benutzen ihn als Hebel und drehen den Gewindering ab. Danach kann man das Lager nach unten entfernen.

Ausgleichsgewicht demontieren

Mit einem passenden Innensechskantschlüssel schrauben wir jetzt das Tonarm-Ausgleichsgewicht ab. Dieses ist grundsätzlich ausgelegt für mittelschwere bis schwere Tonarme. Sollten Sie einen leichten Tonarm verwenden wollen, brauchen Sie sich aber auch keine Sorgen zu machen. Das funktioniert auch mit dem gleichen Gewicht. Eventuell werden Sie später nur an dem Fuß vorne links ein paar Distanzscheiben mehr unterlegen müssen.

Tipp:

Wollen Sie das volle Klangpotential eines Zarathustra-Laufwerks ausschöpfen, sollten Sie bei einem schweren oder mittelschweren Arm bleiben. Ein Zarathustra kann durch eine fulminante, abgrundtiefe und rabenschwarze Basswiedergabe überzeugen, ohne sich dabei im Hochtonbereich limitierend auszuwirken. Eine übertrieben analog wirkende Wiedergabe mit “Hamilton-Effekten” ist nicht sein Ding.

Terminals demontieren

Nun brauchen wir einen kleinen langen Innensechskantschlüssel, um von unten die Befestigungsschrauben der Terminals lösen zu können. Sind sie gelöst, lassen sich die Terminals einfach von den Achsen abziehen.

Kontrolle des Subchassis

Nun sind alle Bauteile vom Subchassis entfernt die wir abbauen können. Die drei seitlich aus dem Chassis ragenden Stangen sollten wir auf keinen Fall entfernen, sondern lediglich daraufhin überprüfen, ob sie auch noch wirklich fest im Chassis stecken oder ob sie wackeln.

Haben wir uns von ihrem festen Sitz überzeugt, können wir uns mit der Reinigung und der nachfolgenden Montage des Laufwerks befassen.

Womit sollte ich die Teile reinigen?

Eigentlich reicht es aus den Staub abzuwischen. Hat sich Nikotin oder anderes auf der Oberfläche abgesetzt, verwende ich zur Reinigung und zur Pflege der Oberflächen handelsübliches Babyöl. Einfach deshalb, weil man die glasgestrahlten Oberflächen damit wunderbar sauber bekommt und das Öl nebenbei auch noch angenehm riecht.

Das Subchassis …

besteht aus mehreren Schichten Zitronenholz.

Was hier jetzt fast nach Voodoo klingt und manche mögen sich auch schon wieder vorstellen, dass es sich dabei um speziell geweihte Bäume handelt, die von Jungfrauen in einer Vollmondnacht … ach lassen wir das.

Dieses Zitronenholz ist nicht wirklich etwas besonderes – wir können es am besten mit gewöhnlichem Sperrholz vergleichen. Wichtig für das Klang-Ergebnis ist nur, dass die Oberfläche gebeizt und nicht gespachtelt und lackiert wurde.

Sicher – so ein offenporig gebeiztes Chassis wirkt optisch nicht sonderlich edel. Man kann schon verstehen, dass designorientierte Mitmenschen den Wunsch verspürt haben, die Oberfläche mit einem deckenden Metallic-Lack zu versehen. Klanglich jedoch kommt das einer Manipulation, manchmal sogar einer Zerstörung gleich.

Das größte Problem besteht darin, dass Sie bei den lackierten Chassis nicht herausfinden können was Sie da genau besitzen, ohne es zu beschädigen. Was verbirgt sich also hinter dieser schönen Fassade? Ist es ein noch soeben gut klingendes Subchassis oder ist es völlig indiskutabel?

Nun gut – dieses Subchassis hier ist ein Original wie sich das gehört. Zur Reinigung und Pflege wische ich es ebenfalls mit ein paar Tropfen Baby-Öl sauber und mit einem neuen Lappen wieder trocken.

Metallteile reinigen

Bei den Metallteilen handelt es sich überwiegend um Edelstahl, der glasgestrahlt wurde. Das kann nicht rosten und das sieht gut aus. Wenn Sie doch so etwas wie Rostflecken entdecken, dann handelt es sich dabei um Flüssigkeiten, die auf dem Stahl getrocknet sind. Auch die lassen sich mit dem Baby-Öl einfach wegwischen.

Das alte Öl aus dem Lager entfernen.

Hierzu verwenden wir einfach Papier-Küchentücher. Drehen Sie eine Ecke zu einer Rolle und schieben Sie das Papier drehend in das Lager. Beim ersten mal wird es sich ziemlich stark voll Öl saugen und Sie werden erschreckt darüber sein, wie schmutzig das ist.

Nach und nach werden die Küchentücher aber immer sauberer das Lager verlassen.

Die untere Lagerkugel begutachten.

Drehen Sie das Lager um und prüfen Sie, ob die Kugel heraus fällt oder ob sie sich mit einer langen Pinzette lösen lässt. Wenn ja, holen Sie sie heraus und prüfen Sie die Kugel auf plattgeschliffene Stellen. Ansonsten leuchten Sie mit einer Taschenlampe in das Lager und versuchen Sie auf diesem Weg die Kugel zu begutachten. Haben Sie den Verdacht, dass die untere Kugel nicht mehr in Ordnung ist, geben Sie mit einem Schraubenzieher und einem kleinen Hämmerchen ein-zwei kurze, harte Schläge auf die Kugel. Dabei muss sie sich lösen und Sie können sie herausnehmen.

Sollte die Kugel tatsächlich eine plattgeschliffene Stelle haben und Sie keinen Ersatz beschaffen können, dann achten Sie einfach beim Einsetzen darauf, dass die platte Stelle nicht wieder genau oben zu liegen kommt.

Wer sicher gehen will, dass die Kugel sich später nicht verschieben oder verdrehen kann, der kann jetzt einen winzigen (!!) Tropfen Superkleber auf die Kugel geben und sie damit unten im Lager verkleben. Dazu benötigen Sie eine lange Pinzette, die bis hinunter in das Lager reicht.

Die Kugel an der Achse prüfen

Ist sie in Ordnung, prüfen und reinigen wir die Achse selbst mit Autosol oder ähnlichem.

(Aber unbedingt hinterher mit Babyöl sämtliche Autosol-Rückstände entfernen!!!)

Die Achse selbst darf leichte Riefen aufweisen. Die kommen davon, dass die Achse in der gelöcherten Teflonschicht läuft und mit der Zeit selbst bei bester Ölung einfach ein paar „Laufspuren“ entstehen. Das ist in der Regel ohne Bedeutung. So lange Sie die Riefen nicht deutlich mit dem Finger spüren können brauchen Sie sich nicht zu sorgen.

Hinweis:

Füllen Sie jetzt noch nicht wieder das Öl in das Lager, das kommt erst viel später!

Die Montage

Wir beginnen die Montage damit, das Lager ohne Achse und ohne Öl in des Subchassis zu schrauben. Ohne Öl deshalb, weil wir das Subchassis noch mehrmals kopfüber halten müssen und das Öl dann immer wieder herauslaufen würde.

Legen Sie die große Unterlegscheibe über das Gewinde und drehen Sie dann den Gewindering fest. Benutzen Sie dazu das Spezialwerkzeug oder wie oben beschrieben den Kochlöffel und die beiden kurzen Stangen/Schrauben.

Ziehen Sie den Ring ruhig ordentlich fest, denn es klemmt das Holzchassis ein und dieses Material arbeitet je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit. “Ordentlich fest” ist gut. Auf gar keinen Fall darf das Lager wackeln oder durchrutschen wenn Sie versuchen, es mit der Hand zu drehen. Das Lager muss mit dem Chassis zu einer Resonanz-Einheit verschmelzen – das ist ganz wichtig für den Resonanz-Kreislauf – dazu später mehr.

Nun legen wir das Subchassis mit der Oberseite nach unten auf den Tisch und stecken die drei Terminals so auf die drei Achsen, dass wir an die Innensechskantschrauben heran kommen.

Welches Terminal Sie auf welche Achse schieben, ist dabei vollkommen egal – sie sind alle gleich.

Extrem wichtig ist allerdings der richtige Abstand zum Lager. Hierzu benutzen wir das zweite Spezialwerkzeug von Simon Yorke – eine Holzschablone, die man sich auch selber erstellen kann.

Wir beginnen mit einem Terminal und machen nach Belieben weiter – eine festgelegte Reihenfolge gibt es nicht.

Der korrekte Abstand zwischen Lager und Terminal ist für den Klang des Laufwerks von entscheidender Bedeutung.

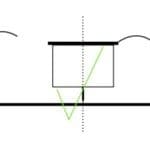

Stimmt der Abstand dieser Terminals zum Lager hin, ergibt sich ein ausgeklügeltes Schwingverhalten der gesamten Konstruktion. Das Gewicht vom Plattenteller hat sich nicht einfach „so ergeben“ und bei den gewählten Federn hat man nicht etwa einfach genommen „was da war“. Alles ist Teil einer komplizierten Berechnung, die schon optisch wunderbar

funktioniert.

Wer bei einem korrekt montierten Zarathustra nämlich leicht (!) auf die Mittelachse des Lagers drückt, der kann beobachten, wie die gesamte Subchassis-Konstruktion „pumpt“ als würde das Subchassis an Stangen geführt. Da wackelt nichts hin und her, da verdreht sich nichts und da taumelt auch nichts.

Der Takt in dem das Chassis pumpt liegt bei exakt 3,2 Hz. Auch dieser Wert ist das Ergebnis einer speziellen Formel, mit der Simon Yorke es verhindern wollte, dass die Resonanz des Eigenschwingverhaltens sich auf das Klangergebnis auswirken kann.

Die Idee geht aber eben nur auf, wenn man ein S4 exakt so aufbaut, wie es Simon Yorke festgelegt hat.

Weiterer Aufbau – das Dreieck-Gestänge

Achten Sie beim Festschrauben der Innensechskantschrauben in den Terminals darauf, dass die Terminals flach auf dem glatten Untergrund liegen und sich nicht verkantet haben.

Nun können Sie das zuvor demontierte und mit Baby-Öl gereinigte Dreiecksgestänge wieder zusammenstecken und die drei Füße in die Terminals stellen. Achten Sie darauf, dass das Zarathustra-Zeichen später auch nach vorne zeigt.

Die ersten Dreiecke bestanden aus drei Stangen und das Zarathustra-Zeichen konnte man frei verschieben. Später bestand die vordere Seite (mit dem Zeichen) aus zwei kurzen Stangen. Hierdurch war noch etwas mehr Flexibilität zu erreichen.

Die Füße

Die Füße des Dreiecks haben jeweils zwei Löcher für die Stangen und zwei Schrauben zur Fixierung der Stangen. Die jetzt zu bewältigende Aufgabe liegt darin, die Stangen so zu verschieben, dass sie in jeden Fuss ausreichend weit eingeschoben sind, damit sie von der Halteschraube auch erfasst werden und die Füße dabei so auszurichten, dass sie exakt über den Terminals schweben. Das kann eine Weile dauern und ein Helfer ist dabei mal wieder gut brauchbar.

Geben Sie nicht auf, bevor sich die drei Füße nicht wirklich absolut korrekt über den Terminals befinden. Wer hier schludert, der muss sich später nicht darüber wundern, wenn es nicht klingt oder das Laufwerk „schief“ aussieht.

Tonarm-Ausgleichsgewicht wieder anschrauben

Haben wir auch das Ausgleichsgewicht gereinigt, dann können wir es jetzt wieder anschrauben. Das ist keine komplizierte Aufgabe, denn es gibt kein Langloch und so kommt das Gewicht wieder genau an die Stelle, an die es gehört. Wir nehmen einfach das Dreieckgestänge ab und schrauben das Gegengewicht an.

Lagerachse und Plattenteller montieren

Ist das gelungen, können wir das Dreieck auf den Tisch stellen, das Subchassis umdrehen und auf das Dreieck stellen.

Hierfür ist es von Vorteil, wenn man drei große, dicke Gummiringe hat, die man über die Füße schieben kann.

Wer die passenden Gummiringe nicht zur Verfügung hat, der kann sich einfach drei Bierdeckel besorgen und das Subchassis mit den Terminals direkt auf die Bierdeckel stellen. Das Dreieck braucht man dann erst mal noch nicht.

Welches Öl gehört in das Lager?

Zwar verfüge ich über ausgezeichnetes Lageröl von Pluto Audio, aber – ich mache mir da eigentlich gar keinen großen Kopf drum.

Weder die exakte Viskosität noch die Temperatur des Öls spielen bei einem Zarathustra-Lager eine entscheidende Rolle. Es darf natürlich nicht extrem zäh sein, denn dann bremst es den Teller und belastet den Motor unnötig. Es darf auch nicht verharzen.

Manche schwören auf Nähmaschinenöl, andere auf Ballistol und wieder andere auf Motoröle vom Auto.

Ich sage mir: Ein Öl, was extreme Temperaturen übersteht und über tausende von Kilometern die beweglichen Teile eines Automotors ausreichend schmiert, dass wird die Belastungen in einem Plattentellerlager ganz sicher auch heile überstehen und seine Aufgabe mit Bravour erfüllen. Oder sehen Sie das anders?

Klanglich habe ich jedenfalls zwischen verschiedenen Ölen nie Unterschiede feststellen können. Auch nicht mit viel Einbildungskraft. Aber das mag bei anderen Plattenspielern und Lagerkonstruktionen anders sein.

Und die Menge?

Hier gibt es keine Mengenangabe, nur eine einfach Methode.

Ich habe da so eine Pipette, die ich zwei mal mit Öl fülle und die ich dann in das Lager entleere. Diese Menge ist ein wenig zu viel – was ich weiß.

Nun lasse ich die Achse in das Lager gleiten. Ist die Achse weit genug eingesunken, so dass nicht mehr die Gefahr besteht, ich könnte die Achse verkanten, drücke ich ein klein wenig nach und drehe die Achse dabei.

Immer wieder beobachte ich den Spalt zwischen Lager und Achse.

Irgendwann sieht man, wie die absinkende Achse Öl oben aus dem Lager drückt.

Alles Öl, was oben herausgedrückt wird, ist zu viel. Mit einem gefalteten Küchentuch gehe ich jetzt in den Spalt zwischen Achse und Lager und das Küchenpapier saugt das überschüssige Öl auf. Nach und nach sinkt die Achse tiefer und immer wieder führe ich ein neues Stück Papier in den Spalt. Irgendwann ist es dann so weit, dass die Achse nicht mehr weiter sacken kann. Ein leichtes Klopfen auf die Achse bestätigt uns dann, dass jetzt Kugel auf Kugel liegt.

Noch ein letztes mal entferne ich das überschüssige Öl und das war es dann

Im Lager steht das Öl jetzt bis zum oberen Rand. Die Löcher in der Teflonschicht haben sich mit Öl gefüllt und genau so soll es sein.

Die Kugel am Ende der Lagerachse

Simon hat diese Kugel immer nur mit ein wenig Fett in der Mulde der Achse befestigt. Hierbei bestand aber folgende Gefahr:

Im Öl löste sich das Fett auf und die Kugel wurde nur noch durch das Gewicht des Plattentellers daran gehindert, aus der “Mulde” heraus zu fallen.

Wollte man jetzt aber irgendwann einmal den Plattenteller abnehmen und hob man dabei die Lagerachse auch nur ein paar Millimeter an, fiel die Kugel aus der Mulde heraus und setzte sich seitlich neben die untere Kugel.

Wenn man jetzt den Plattenteller drehte, dann war ein deutliches “Rumpeln” zu vernehmen und zu spüren.

Daher habe ich es immer bevorzugt, auch die obere Kugel mit einem winzigen Tropfen Superkleber in der Achsmulde zu fixieren. Ein kleiner Schlag mit einem Messerrücken reicht später aus, um die Verbindung mal wieder lösen zu können, aber im Lager bleibt die Kugel wo sie hingehört.

So – wir sind (fast) fertig.

Wer jetzt den Plattenteller einmal per Hand in Rotation versetzt, der wird seine helle Freude daran haben, wie lange der Plattenteller nachdreht. So muss es sein!

Die Revision des Zarathustra S4 ist abgeschlossen und wir können uns im zweiten Teil des Berichts um den Pluto Audio 7A Prestige kümmern.

Die Federn des Laufwerks benötigen wir erst, wenn der Tonarm und auch der Tonabnehmer montiert sind. Das Ausrichten der Federn beschreibe ich hier deshalb zwar schon – aber bitte erledigen Sie das erst, wenn Tonarm und Tonabnehmer montiert und justiert wurden.

Zu den Federn:

Zu einem S4 gehören drei Federn und ein paar Unterlegscheiben aus Kunststoff zur Höhenjustage.

Wir entfernen die dicken Gummiringe (falls wir mit ihnen gearbeitet haben) und stülpen die drei Federn über jeweils ein Kunststoffteil der Füße. Nun stellen wir das Subchassis auf die drei Füße und stellen in der Regel noch zwei Dinge fest, die wir korrigieren müssen. Erstens sind die Spaltmaße zwischen den Füßen und den Terminals unterschiedlich (dadurch steht das Laufwerk nicht “im Wasser”) und zweitens stehen jetzt auf einmal die Terminals überhaupt nicht mehr exakt über den Füßen.

Erster Schritt – Plattenspieler in die Waage bringen. (Dabei kann man wieder eine zweite Person gut gebrauchen)

Hierzu ist es zunächst wichtig, dass das Dreiecksgestänge auf einer waagerechten Ebene steht. Befindet es sich “im Wasser” müssen wir nur noch mit den Unterlegscheiben dafür sorgen, dass die drei Spaltmaße der Terminals zu den Füßen hin exakt gleich sind.

Ich verwende dazu einfach einen Post-it-Block. Zunächst ermittle ich die Menge Zettel, die in das größte Spaltmaß (Referenzmaß) passen. Dann hebe ich die Terminals mit dem kleineren Spaltmaß gemeinsam mit der Feder darunter an und lege Unterlegscheiben um den schwarzen Kunststoff-Fuß. Und zwar so lange, bis die gleiche Menge an Zetteln in den Spalt passt. Manchmal wird dadurch das ermittelte Referenzmaß etwas geringer, weil dieses Terminal durch das Ausgleichen etwas absackt. Dann entfernt man ein paar Zettel und wiederholt die Prozedur. Am Ende kann man dann noch eine Phono-Wasserwaage auf den Plattenteller legen und prüfen, ob das Subchassis tatsächlich korrekt ausgerichtet ist.

Priorität hat dabei, dass der Plattenteller genau im Wasser steht. Sollte das nur erreichbar sein, indem die Spaltmaße voneinander leicht abweichen, so können wir das getrost tolerieren.

Zweiter Schritt – Terminals exakt über die Füße bringen.

Bei diesem Schritt handelt es sich keineswegs (!!) nur um eine Handlung zur Steigerung der Ästhetik. Die Federn sind so geformt, dass die Terminals in eine bestimmte Richtung gedrückt werden, weshalb sie eben meistens nicht auf Anhieb exakt über den Füßen stehen. Wir heben jetzt die Terminals der Reihe nach an und verdrehen die Federn. Irgendwann erreichen die Federn eine Position, bei der sie die Terminals nicht mehr seitlich verschieben, sondern einen Druck genau zur Mitte oder nach außen des Plattenspielers ausüben und sich dadurch gegenseitig aufheben.

Ergebnis: Die Terminals stehen nun exakt über den Füßen. Wichtiger ist dabei, dass die Federn jetzt alle genau zur Mitte des Plattentellerlagers drücken oder alle genau vom Lager weg zeigen. Beides ist in Ordnung, denn es soll ja nur verhindert werden, dass die Federn einen seitlichen Druck auf die Terminals ausüben. Der würde nämlich dafür sorgen, dass das Subchassis taumelt, statt zu “pumpen”.

Zugegeben – man benötigt ein klein wenig Geduld, um alle drei Federn exakt auszurichten, aber ich glaube, dass man die gerne aufbringen wird, wenn man doch jetzt weiß, wieso man das tun sollte.

Doch wie bereits geschrieben – bevor wir die Federn ausrichten können, ist zunächst der Tonarm zu montieren und der Tonabnehmer zu justieren.

Lesen Sie dazu bitte den zweiten Teil des Berichts.

Zum zweiten Teil wechseln (Pluto Audio 7A Prestige)

Ach ja – ich hatte Ihnen ja noch versprochen, etwas über meine Theorie des Resonanzkreislaufs zu schreiben. Das mache ich am besten auch in einem getrennten Bericht.

Hier geht es zum Bericht Resonanzkreislauf beim Plattenspieler. (Bitte klicken) [...]

Weiterlesen...

30. April 2020Doepke DFS Audio – der audiophile Fehlerstromschutzschalter

Manchmal geschehen noch Wunder.

Nachdem ich nun über eine lange Zeit hinweg beobachten musste, dass der Doepke FI für bis zu 1.800,- € pro Stück angeboten wird und ich deshalb meinen Produktbericht offline gestellt hatte, tut sich nun etwas.Doepke hat sich dazu entschlossen, die Vermarktung ab sofort doch über Audio-Händler vorzunehmen.Zwar sind gerade die HiFi-Händler nicht unbedingt dafür bekannt, mit Mini-Margen zu rechnen, aber der große Vorteil dabei ist, dass es dem interessierten Kunden erleichtert wird, überhaupt an diesen Artikel zu gelangen und den Preis dafür vergleichen zu können.Marktregulierung nennt man so etwas. 🙂So gehe ich davon aus, dass sich die Straßenpreise schnell unterhalb der empfohlenen Listenpreise einpendeln werden.Unsere Stammkunden (mit 5% Rabatt) werden so in meinem Shop auf einen Kaufpreis von etwa 1.250,- € für den “großen” (4-er) FI und 990,- € für den “kleinen” (2-er) FI kommen können. Mit dem 4-er ersetzen Sie Ihren alten FI für alle 3 Phasen und mit dem 2-er sichern Sie nur eine Extra-Leitung für Ihre HiFi-Anlage ab – was ja in der Regel reichen sollte.

Bedenken Sie, dass Sie den Einbau unbedingt durch einen Fachmann durchführen lassen sollten.Kunden im Raum Oberhausen kann ich gerne einen “einbauwilligen” Elektriker vermitteln. [...]

Weiterlesen...

5. März 2024Qobuz – Code !!! 60 Tage gratis streamen!!!

Qobuz

Qobuz – unser Lieblings-Streaming-Portal wartet mit einer neuen Aktion auf!

Ab sofort streamen Sie über 100 Millionen Titel 60 Tage lang für lau!! Noppes! Sie zahlen nischte! 🙂

Mit diesem Qobuz-Code: 2D7134D1

Und denken Sie daran:

Qobuz ist der Garant für eine gigantische Musikauswahl.

PrimeCore Audio® …ist der Garant dafür, das High-Res-Audio auch klingt wie High-Res-Audio und nicht wie MP3. 🙂 [...]

Weiterlesen...

2) Aktuelle Produktberichte

1) Aktuelle Produktberichte

21. Februar 2024ProduktberichteGalvanische Trennung im Streaming-Heimnetz durch Baaske MI 2005

Wer immer noch „auf Platte macht“ oder CDs hört, der muss sich über das Thema „Galvanische Trennung im Streaming-Heimnetz durch Baaske MI 2005 Netzwerk-Isolatoren“ wahrlich keine Gedanken machen.

Baaske Medical MI 2005

Wissenschaftlich betrachtet wurde die Galvanik im 18. Jahrhundert zufällig durch einen Herrn Galvani entdeckt – was aber für das heutige Thema keine Bedeutung hat.Und nein – ich werde hier auch nicht die im Netz zusammengesuchten Informationen als mein Wissen von mir geben und versuchen, Ihnen die Galvanik zu erklären.Mich interessiert für diesen Bericht nur die galvanische Trennung, bzw. das, was wir als HiFi-Freunde so bezeichnen.

Und dabei geht es darum, etwas zu trennen, was wir eigentlich miteinander verbinden wollen.

Aber wieso will man überhaupt etwas trennen .. und was?

Antwort: Wie so oft geht es mal wieder um Potentiale.

Jeder, der schon mal einen Schukostecker umgedreht hat, um den Klang zu verbessern (ausphasen), der weiß vermutlich, welche negativen Auswirkungen eine falsche Phase und die daraus resultierenden höheren Potentialausgleichsströme zwischen unseren Komponenten auf unsere Musik haben können.Wie soll denn auch ein elektronisches Gerät zwischen elektrischen Musiksignalen und elektrischen Ausgleichsströmen unterscheiden können?Und hierbei sprechen wir bisher „nur“ von Potentialunterschieden zwischen Komponenten, die mit dem selben Stromnetz verbunden sind.

Kommen andere Netze hinzu wie ein Kabelanschluss oder der Telekommunikationsanschluss, können – meistens durch fehlerhaft durchgeführte Anschlüsse – erhebliche Potentialunterschiede vorhanden sein, die sogar unser Leib und Leben gefährden können.

Ich kann mich an abgebrannte Tuner erinnern, bei denen die Besitzer versucht hatten, das Antennenkabel eines Kabelanschlusses bei eingeschaltetem Radio einzustecken.… was dann natürlich das zeitliche Ende dieser Geräte bedeutete.

Ursache: Potentialausgleichsströme.

In professionellen Umfeldern – wie zum Beispiel in Betrieben, in denen Messdaten ermittelt und ausgewertet werden, kann man auf eine galvanischen Trennungen nicht verzichten, weil verschiedene Potentiale die Messergebnisse unbrauchbar werden lassen.

Und im medizinischen Bereich können wir genau so wenig auf eine galvanische Trennung verzichten. Hier wird mit unterschiedlichsten Apparaten hantiert, die einerseits am Stromnetz hängen, andererseits am lokalen Netzwerk (LAN) und darüber dann auch am öffentlichen Netz (WAN) … und die zudem auch noch selber hohe Spannungen erzeugen.

Wer hier als Arzt nicht für die erforderliche galvanische Trennung sorgt, setzt die Gesundheit seiner Patienten leichtfertig aufs Spiel.

Wie immer geht es im HiFi-Bereich zum Glück gar nicht um die gefährlichen Auswirkungen solcher Dinge, sondern einfach nur um einen besseren Klang.

High-Fidelity-Geräte formen Musik aus elektronischen Spannungen. Strom ist hier sozusagen das „Material“, aus dem sie etwas formen wie der Bildhauer etwas aus Ton erschafft.

Potentialausgleichsströme sind „zusätzliches Material“, die uns den Blick auf das Original verwehren. So wie Autohersteller ihre „Erlkönige“ mit Zusatzaufbauten und geometrischen Mustern tarnen, so tarnen diese unerwünschten Potentialströme das Musiksignal.

Das Dilemma: Trennen wir die Komponenten voneinander, fließen auch die Musiksignale nicht mehr. 🙁

Hier kommen wir zur galvanischen Trennung. Mit ihr verbinden wir die Dinge, die zusammen gehören und trennen die Dinge, die nicht zusammen gehören.

Solche galvanischen Trennungen gehören heute fast schon zum Pflichtprogramm der Entwickler hochwertiger Komponenten. Vor allem dann, wenn wir die Geräte auch mit dem Heimnetz verbinden können.

Hier sollte man den Vorteil der oft verschmähten Lösung einer WLAN-Übertragung erkennen:Eine Einhundertprozentige galvanische Trennung!Auch Glasfaserverbindungen erreichen dieses Ergebnis.

Aber nicht immer lässt sich das so regeln und natürlich ist eine Kabelverbindung immer noch stabiler als die drahtlose.Damit wir auch mit LAN-Kabel-Verbindungen zu einer galvanischen Trennung kommen, hat die Deutsche Firma Baaske Medical ihre Netzwerkisolatoren MI 1005 und jetzt neu MI 2005 entwickelt.

Baaske Medical Logo

Nein – natürlich nicht für uns HiFi-Freaks, sondern für medizinische Einrichtungen.

Aber natürlich ist es nicht verboten, sich als Trittbrettfahrer an die Lösung dran zu hängen. 🙂

Der große Vorteil:

Der MI 2005 macht was er soll und kostet deutlich weniger als so manch eine „audiophile Lösung“, die dann auch nichts anderes macht.

Klartext:

Dieser MI 2005 sorgt dafür, dass zwischen dem Heimnetz und unserer Stereoanlage keine elektrische Verbindung hergestellt wird. Die Signale gehen durch – die unerwünschten Potentialausgleichsspannungen nicht.

Baaske Medical MI 2005

Der MI 2005 ist der Nachfolger des im HiFi-Bereich bereits seit längerem beliebten MI 1005 und ist in der Lage, höhere Datenraten zu bewältigen.Höhere Datenraten sind im HiFi-Bereich zwar nicht erwünscht, denn sie gehen in der Regel auch mit höheren Störungen einher, aber natürlich kommt der MI 2005 auch mit 100MBit gut zurecht. 🙂

Das müssen wir bedenken:

Gibt es überhaupt keine unterschiedlichen Potentiale zwischen unserer HiFi-Anlage und unserem Heimnetz – kann auch eine galvanische Trennung nicht den Klang verbessern.Sind aber diese unterschiedlichen Potentiale vorhanden, kann so ein Baaske MI 2005 ein echter Problemlöser sein.

Wir haben jedenfalls sehr gute Erfahrungen damit gemacht und nutzen mehrere Isolatoren in unserem Heimnetz. Ab sofort bieten wir deshalb diese Geräte auch hier in unserem Shop an.

Sie zahlen nur: 131,- €Kunden mit einem Kundenkonto zahlen: 127,07 €Stammkunden zahlen: 124,45 €

Link zum Shop: Baaske MI 2005 – hier klicken

Link zur Produktbeschreibung des Herstellers: https://baaske-medical.de/media/content/downloads/Datenblatt_Netzwerk_Isolator_MI2005.pdf [...]

Lesen Sie weiter ...

25. Januar 2024Produktberichte… und ich mach mein Ding.

Progressive Audio Stromaufbereiter diagonal

Stromaufbereiter von Progressive Audio

In meinem Bericht „Stromaufbereiter von Progressive Audio“ geht es heute um ein Themenfeld, das schon von etlichen Entwicklern mehr oder weniger intensiv beackert wurde.

Aber warum ist dieses Thema eigentlich sooooo wichtig?

Musik ist modulierter Strom

… zumindest bei der Wiedergabe über eine HiFi-Anlage ist das so!

Niemand von uns macht sich über die Stromqualität Gedanken, wenn wir eine Bohrmaschine oder einen Küchenmixer, einen Staubsauger oder was auch immer betreiben. Sie alle nutzen Strom als Energiequelle und die muss genug Kraft liefern, um den Motor antreiben zu können. Mehr Anforderungen stellen wir hier nicht an den Strom.

Das sieht bei einer hochwertigen HiFi-Anlage anders aus. Leider.

Leider – weil sich die Klangqualität analog zur Güte des gelieferten Stroms verändert. … und leider – weil “die Güte des gelieferten Stroms” von mehreren (!) Faktoren abhängig ist.

Strom ist nicht nur “schmutzig”!

Die Hersteller von Filtern und allerlei Zubehör überbieten sich seit etwa 40 Jahren darin, ihren Kunden “schmutzigen Strom” bildlich darzustellen. Auf Messen macht man akustisch deutlich, welche Störgeräusche sich in unserem Stromnetz befinden und verbreiten. Und natürlich – wie wirkungsvoll ihre Produkte diese Störungen beseitigen.

Was sie den Besuchern und ihren Kunden nicht erzählen ist, wie genau sie das anstellen.Und das dies nur ein Kampf an einer von vielen Fronten ist.

Und wer sich so manche Lösung mal genau anschaut, der muss sich schon ein wenig “veräppelt” vorkommen.Das Problem mit den zu kleinen Akkus im Elektroauto könnte man doch auch mit einem Verlängerungskabel beseitigen, oder?Naja.

Wenn Sie in Ihrer Anlage ein fettes Erdungsbrummen hören, müssen Sie einfach nur den Verstärker ausschalten – und das Brummen ist weg. Richtig?!

Zwei Beispiele für ziemlich “blöde” Lösungen, die aber am Ende die Probleme – zumindest theoretisch – beseitigen.

Genau solche “blöden” Lösungen finden wir aber in einer Großzahl an Netzfilter-Leisten.

Im einfachsten Fall werden da nämlich nur einzelne Adern durch einen Ringmagneten gezogen.Dadurch werden hochfrequente Störungen beseitigt oder zumindest gemildert.

Was diese Methode aber ebenfalls bewirkt ist, dass die Obertöne herausgefiltert werden.Hochfrequente Störungen sind hohe Frequenzen – die sind also weg – das ist gut.Hochfrequente Musiksignale sind aber auch hohe Frequenzen – und die sind also auch weg – das ist blöd.Und die für einen guten HiFi-Klang sehr wichtigen Frequenzen sind nun einmal die Obertöne. Also auch wieder (extrem) hohe Frequenzen. Auch sie sind weg, wenn wir einen Netzfilter einsetzen.Erst die Obertöne machen aber doch aus einer Geige eine Stradivari.Erst die Obertöne lassen uns den Unterschied zwischen einem Yamaha, einem Bechstein und einem Steinway erkennen.

Mit einem einfachen Netzfilter in der Kette – wird das schwierig.

Das finde ich blöd!

Genau so blöd finde ich es, dass dem Kunden dann das “verhangene” Klangbild als besonders “analog” verkauft wird. Analog ist nicht “verhangen”.

Leider muss man aber feststellen, dass manche Menschen so viele Störungen in ihrem Netz haben, dass ihnen Musik ohne Obertöne und ohne Störungen dann doch lieber ist als Musik mit Obertönen und mit Störungen.Nun gut, auch ich kenne Situationen vor Ort, in denen man tatsächlich nicht um den Einsatz von Stromfiltern herum kam.Man sollte sich aber davor hüten, Netzfilter wie “Nahrungsergänzungsmittel” und zusätzliche Vitamine einzusetzen, als wäre uns Mitteleuropäern jeglicher Zugang zu gesunder Ernährung verwehrt.

Immer wieder bringe ich Kunden vor Ort ins Grübeln, wenn ich sie bitte, einfach mal die teure Filterleiste gegen eine einfache Verteilerleiste aus dem Baumarkt zu ersetzen. Und plötzlich ist da wieder so etwas wie Lebendigkeit und Spielfreude.Verstehen Sie mich bitte nicht falsch!

Wenn Sie einen Stromfilter einsetzen und es Ihnen damit besser gefällt als ohne, dann lassen Sie sich nicht durch diesen Bericht verrückt machen. Ihre Zufriedenheit ist das wichtigste Ziel. Und wenn Sie die mit Filter besser erreichen als ohne, dann ist das gut so. Nur, ich selber mag einfach keine Filter im Signalweg, die die hohen Frequenzen auslöschen.

Man muss aktiv werden

Um das Problem wirklich an der Wurzel zu packen, muss man genau studieren, was da überhaupt geschieht und dann gezielt vorgehen. Dabei taucht allerdings ganz schnell ein großes Problem auf: Die Lösung wird teuer!

Genau genommen aber – gibt man das Geld sowieso aus!

Beispiel:In den 1980-er Jahren hatte ich ein Paar Monoblöcke von Mark Levinson im Programm. Sie nannten sich No.33 und kosteten etwa 60.000,- DM. Der Deutschland-Vertrieb mochte es, oben aus diesen “Riesentrümmern in Form zweier Ölradiatoren” jeweils eine etwa 15×15 cm große Platine heraus zu ziehen und zu sagen: “Das hier – ist alles, was mit Musik zu tun hat! Alles andere kümmert sich darum, den Strom zu reinigen und zu stabilisieren!”.

Berechnen wir die beiden Platinen mal zusammen mit 10.000,- DM – dann bleiben 50.000,- DM für die Stromaufbereitung.Und soll ich Ihnen was sagen? Auch in dem CD-Spieler und in der Vorstufe wurde ein extrem hoher Aufwand getrieben, um den Strom zu reinigen und zu stabilisieren. Wir Kunden mochten das. 60.000,- DM waren viel Geld. Aber man bekam ja auch riesige Endstufen dafür! Man hat was gesehen für sein Geld!

Progressive Audio zentralisiert die Lösung!

Statt uns lauter sündhaft teure HiFi-Geräte kaufen zu müssen, von denen wir wissen, dass der Hersteller sehr viel Aufwand betreibt, um den Strom zu reinigen, stellt uns Progressive Audio mit seinem Stromaufbereiter nun eine Komponente zur Verfügung, mit der sich diese Hersteller den Aufwand zukünftig genau genommen sparen können.

Aber dieser Stromaufbereiter ist nicht etwa wieder nur ein großer Filter – er ist überhaupt kein Filter!Er packt das Übel an der Wurzel.

Progressive Audio Stromaufbereiter Anschlussfeld

Der Klang einer HiFi-Anlage steht und fällt nun einmal mit der Qualität des Stroms. Und die ist leider in jedem Haushalt anders und noch dazu im Laufe der Wochentage und Tageszeiten oft sehr unterschiedlich. Gestern, am späten Abend hat es noch so wunderbar geklungen – heute Morgen finden wir keine Freude mehr an unserer HiFi-Anlage.

Für uns Musikliebhaber wäre es so wichtig, dass unsere Elektrizitätswerke darauf achten, uns konstant die Stromwerte zu liefern, auf die unsere Komponenten optimiert sind.

Stattdessen wächst die Kritik an der Stromqualität mehr und mehr.Auch und vor allem von denen, die mit guter Musik gar nichts am Hut haben, sondern ein Gewerbe betreiben.

Die Schuldigen sucht man an verschiedenen Fronten.

Windrad

Mehr als allen anderen schiebt man den erneuerbaren Energien die Schuld in die Schuhe. Sie liefern den Strom nicht konstant und nicht zuverlässig. Kein Sonnenschein, kein Wind = kein Strom.

Börse

Mal sollen es die Schichtwechsel bei den Energiewerken sein und ein anderes mal will ein Institut alle 15 Minuten eine Schwankung nachgewiesen haben, was man auf die Börse zurückführt, denn dort wird der Strompreis alle 15 Minuten neu verhandelt.

Am Ende liegt es aber vermutlich auch an viel zu alten Leitungen, die dringend saniert werden müssten.

Hier mal ein Messprotokoll auf der Internet-Seite von Next-Kraftwerke.de.

Frequenzmessung

Wer damit eine hochwertige HiFi-Komponente betreiben wollte, der hätte am Abend des 10. Januar 2019 in Köln-Ehrenfeld wohl besser spazieren gehen können. Was nicht heißen soll, dass der Schrieb an anderen Tagen wirklich besser ausgesehen hat.

Aber unser Stromnetz weist nicht nur Frequenzschwankungen auf, sondern auch solche in der Voltzahl.

Bis zu 10% werden gesetzlich toleriert. Eine Belieferung mit Werten zwischen 207 Volt und 253 Volt sind damit zulässig.

Die Energiekonzerne weisen gerne darauf hin, dass elektrische und elektronische Geräte gefälligst so tolerant gebaut sein müssen, dass sie innerhalb dieser Wertegrenzen keinen Schaden nehmen und verweisen darauf, dass eine konstantere Stromlieferung technisch unmöglich sei.

Wer besseren Strom braucht, muss sich ihn eben selber machen!

Aber was macht jemand – sagen wir mal ein Laborbetreiber – bei dem die Funktion seiner Geräte direkt von konstanten Stromwerten abhängig ist und deren Mess-Ergebnisse durch Stromschwankungen verfälscht werden?Nun, ihm bleibt nichts anderes übrig, als auf einen eigenen Stromaufbereiter zurück zu greifen.Dieser ist eingangsseitig logischerweise am öffentlichen Stromnetz angeschlossen, ausgangsseitig jedoch liefert er „seinen eigenen Strom“. So ein Stromaufbereiter kann dann aber auch schon mal die Größe eines Kinderzimmers annehmen.

So etwas wollte Ralf Koenen für seinen Entwicklungsraum auch haben!

Nur natürlich kleiner, denn es sollte ja kein mehrstöckiges Labor versorgt werden, sondern nur ein-zwei HiFi-Konstellationen.Zunächst nahm er noch an, er könne einfach aus einem Katalog einen passenden Stromaufbereiter auswählen und ordern. Doch schnell stellte sich heraus, dass ein High-Ender dann doch wieder völlig andere Ansprüche an die Fähigkeiten und Eigenschaften eines solchen Gerätes stellt, als alle anderen.Aber der Bazillus war gesetzt und den Wunsch einfach zu verwerfen, war für Ralf Koenen keine akzeptable Option.

Es führte also an einer eigenen Entwicklung kein Weg mehr vorbei.

Was in der Theorie schnell beschlossen war, hat Ralf Koenen dann mehr als 3 Jahre Entwicklungszeit gekostet.Es war im Frühjahr 2021, als er den ersten Prototypen mit zu mir brachte und ich ihn in meiner Kette hören durfte.

Nun muss man dazu folgendes wissen:Ich lebe in einem Haus am nördlichen Stadtrand von Oberhausen. Ein paar Schritte habe ich zu gehen und befinde mich in einem Wald- und Wiesengebiet, das bis zur holländischen Grenze reicht.

Doepke DFS Audio

Trecker und andere land- und forstwirtschaftliche Geräte gehören zu unserem Straßenbild. Keine Industrie, kein Krankenhaus, kein Sendemast … es gibt nichts, was einen spürbaren Einfluss auf unsere Netzspannung haben könnte.Als Fehlerstromschutzschalter nutze ich einen Doepke Audio-Fi und den Schutz für meine Anlagen übernimmt eine hydraulische Gigawatt-Sicherung.

Es klingt bei mir hervorragend und immer gleich gut. Auch nachts oder am Wochenende klingt es nicht besser und nicht schlechter als mitten in der Woche.

Ich sehe mich, was das Stromnetz angeht, also in einer beneidenswerten Situation.

Entsprechend niedrig hatte ich die Erwartungen an diesen Prototypen geschraubt. Andere mochten ja vielleicht einen Vorteil daraus ziehen, aber hier bei mir …

Nun, Sie lesen diesen Bericht von mir und werden es sich denken können.Es hat nur wenige Minuten gedauert und Ralf Koenen nahm zur Kenntnis, dass er ganz sicher nicht nur eines dieser Geräte zu produzieren haben würde.Das seltsame an der ganzen Sache ist, dass dieses „eigene Stromnetz“ in der Lage ist, Klangprobleme zu beseitigen, die man vorher gar nicht als Klangprobleme erkannt hatte. Zu selbstverständlich waren die Auswirkungen.

Woher sollten wir auch dazu in der Lage sein, so etwas zu erkennen?Ich bin Baujahr 54 und noch nie in meinem Leben habe ich meine Anlage über „mein eigenes Stromnetz“ betrieben! Wenn mal etwas nicht so toll geklungen hat – wie hätte ich das auf das Stromnetz schieben können? Da gab es doch noch ganz andere Faktoren, denen man die Schuld in die Schuhe schieben konnte.Man muss es wirklich mal selber hören, um das zu erkennen.

Hätte man nicht besser eine riesige Batterie oder einen gigantischen Akku verwenden können?

Nun, diese Versuche und Bemühungen gibt es ja längst.Und ja – ein Problem, nämlich das der hochfrequenten Einstreuungen und sonstigen „Sauereien“, die sich so in unserem Stromnetz tummeln – die bekommt man mit Batterien und Akkumulatoren auch sehr gut in den Griff.

Aber schaut man sich die Anforderungen im Spielbetrieb mal mit einem Oszilloskopen an, erkennt man leicht, dass solche reinen Stromspeicher ihren Strom völlig anders abgeben als das bei der Versorgung über das Stromnetz der Fall ist.

Stabilität

Stabil heißt ja stabil und nicht „ungefähr stabil“.

Und zwar selbst dann, wenn fette Endstufen Impulse zu erzeugen haben. Selbst in komplizierten Heimkino-Anlagen mit einer Multi-Amp-Installation heißt beim Stromaufbereiter von Progressive Audio stabil immer auch stabil.Bis zu 3KW kann der “große” Stromaufbereiter liefern, dauerhaft (!) und ebenso als Impuls.(Der “kleine” liefert bis zu 1 KW.) Für stereophone High-End-Anlagen alle male genug.

Zwar ist die originalgetreue Reproduktion von Impulsen die Aufgabe des Verstärkers und Entwickler statten sie deshalb z.B. mit ganzen Gruppen von Kondensatoren aus, um genug Leistung liefern zu können, aber mit dem Stromaufbereiter von Progressive Audio hat man fast den Eindruck, dass wir diese Konstruktionen gar nicht mehr benötigen. Vermutlich wird die Wahrheit sein, dass sich hier zwei Maßnahmen mit dem selben Ziel gegenseitig unterstützen. Klanglich ist das jedenfalls toll!

Dauerleistung

Systeme, die auf Akkumulatoren oder Batterien aufsetzen, leiden manchmal unter der Tatsache, dass sie gerne mal bei Impulsbelastungen „einknicken“ und sich danach erst wieder erholen müssen. Der Stromaufbereiter liefert den erforderlichen Strom, so lange unser Netzbetreiber ihn versorgt.

Impulsleistung

Musik lebt von Impulsen. Aber Impuls ist nicht gleich Impuls.Ein Rimshot (wenn der Schlagzeuger mit seinem Stick auf das Fell und den Rand der Snarr gleichzeitig schlägt, um ein Knallgeräusch zu erzeugen) wird nur dann korrekt wiedergegeben, wenn der Impuls authentisch, also schlagartig, blitzschnell und verzögerungsfrei nach oben schnellen kann – allerdings wird dafür nicht viel „Volumen“ benötigt. Ganz anders sieht das bei einer Basedrum aus. Hier lässt selbst ein harter Kick auf das große Fell einen im Vergleich zum Rimshot eher langsamen Impulsaufbau zu, der dann aber mit sehr viel Kraft (Volumen) ausgeführt werden muss.

Große Streich- oder Blas-Orchester stellen wieder völlig andere Ansprüche an die Impulsfähigkeit einer Anlage. Und damit auch an den benötigten Strom.Aber keine dieser Anforderungen kann von den HiFi-Komponenten zufriedenstellend erfüllt werden, wenn sie nicht auf eine entsprechend flexible und dauerhaft leistungsfähige Stromquelle zurückgreifen können.

Genau das ist der Grund dafür, weshalb es so viele „Stromverbesserer“ auf dem Markt gibt, die zu einem „schöneren“ und „angenehmeren“ Klangbild führen. Die aber gerade bei der Impuls- oder Dauerleistung doch schnell mal versagen und dann ein wenig „müde“ wirken.

Sauberkeit

Keine HiFi-Messe findet heute mehr statt, ohne dass Ihnen irgendein Hersteller lautstark vorführt, wie viele Störungen sich in dem vorhandenen Stromnetz befinden. Rauschen, Knistern, Prasseln, Zirpen bis hin zum Funk- und Radioempfang – unser Strom ist tatsächlich sehr „schmutzig“!

Zwar handelt es sich hierbei nur um einen einzelnen Aspekt, den wir zu betrachten haben, aber er ist vorhanden und er ist wichtig.Diesen Schmutz zu beseitigen, haben sich viele Hersteller mit vielen unterschiedlichen Systemen zur Aufgabe gemacht.

Der Besitzer eines Stromaufbereiters von Progressive Audio kennt dieses Problem nicht (mehr), denn was er ausgangsseitig unserer HiFi-Anlage zur Verfügung stellt, das ist ein komplett autarkes, eigenes Stromnetz. … vollkommen ohne “Schmutz”.

Ohne lange Leitungen, also auch ohne jede Antennen-Eigenschaften.

Gleichstrom im Wechselstrom?

Ja – leider ein weiteres, ärgerliches Problem.Doch wo soll der Gleichstrom (-anteil) herkommen?Nun – den verursachen Sie in der Regel selber – in Ihrem Haushalt.Aber nicht alleine – auch die Nachbarn helfen da mit.

Immer, wenn Sie zum Beispiel ein Elektrogerät “dimmen” können – nehmen wir einen Fön oder einen Mixer – erzeugt dieses Gerät Gleichstromanteile, die ins Stromnetz abgegeben werden.Im einfachsten Fall hören Sie dann den Trafo in Ihrem Verstärker ordentlich brummen.Störend wird es, wenn dadurch die Klangqualität des Verstärkers (oder einer anderen Komponente) in die Knie geht.

Der Stromaufbereiter von Progressive Audio erzeugt den Strom für Ihre HiFi-Anlage selber.Vor Ort – nur für Ihre HiFi-Anlage.

Die Praxis

Vier Anzeigen auf der Frontplatte informieren uns fortlaufend über die Qualität des zur Verfügung gestellten Stroms.

Wir finden je eine Anzeige für:* Volt* Frequenz* Ampere* Watt

Diese beiden ersten Anzeigen, die die Aufgabe hätten, uns Abweichungen vom Sollwert zu signalisieren, stehen in der Praxis auf zwei Nachkommastellen genau immer auf dem gleichen Wert.

So stabil, dass man schon nach wenigen Minuten mutmaßt, die Werte seien von Progressive Audio fest eingestellt worden. 🙂Tatsächlich sind sie aber ein Indiz dafür, wie gut der Stromaufbereiter seine Arbeit verrichtet.Zum Glück gibt es einen Schalter, mit dem man alle Anzeigen ausschalten kann. Das wird vielen gefallen.

Die anderen beiden Anzeigen stehen für die Leistung, die gerade gefordert wird. Diese beiden Werte verändern sich logischerweise permanent.

Für wen ist der Stromaufbereiter von Progressive Audio gedacht?

Wer sich auf dem Markt der „Stromverbesserer“ umschaut, der wird vom Angebot geradezu erschlagen. Von der Verteilerleiste bis zum Filter, von dem galvanischen Trenner bis zur Batterie, von der computergesteuerten Aufbereitung bis hin zum mächtigen Stromtank, von Entstörgliedern, Purifyern, Abstandhaltern und Granulaten bis hin zu zentralen Massepunkten und noch vielen anderen Lösungen … ganz sicher ist da für „jeden Geschmack“ etwas dabei.

Der Stromaufbereiter von Progressive Audio sieht sich als Lösung, die sich nicht auf einzelne Aspekte der Stromverbesserung beschränkt, sondern die alle (!) Fakten berücksichtigt und uns unabhängig von unserem Stromlieferer mit dem versorgt, was wir Musikbegeisterte benötigen.

Stabilen und sauberen Strom. Getrennt vom Rest der Welt.

Für alle Interessenten außerhalb Deutschlands sei darauf hingewiesen, dass sich der Stromaufbereiter ein- und ausgangsseitig auf 110/120 Volt bei 60 Hz umschalten lässt.

Was mich persönlich besonders erfreut:

Mein bevorzugtes Material bei Steckern und Buchsen ist ganz eindeutig Rhodium. Und am liebsten natürlich in Kombination mit NCF (Nano-Crystal-Formula). Jetzt ist es leider so, dass es nicht gut funktioniert, wenn wir Rhodium „hinter“ anderen Materialien einsetzen.

Zur Klarstellung:Erst Rhodium – … – dann Gold = Das funktioniert und beißt sich nicht.Erst Gold – … – dann Rhodium = Das geht gar nicht! Sobald man ein mal auf Gold gewechselt hat, muss man bei Gold bleiben und darf nicht zurück auf Rhodium wechseln!Tipp: Fangen Sie bereits bei der Wandsteckdose mit Rhodium an!

Besitzen wir zum Beispiel eine Verteilerleiste mit goldenen Kontakten und wählen dann für das Kabel zum Verstärker hin rhodinierte Stecker – kann das ganz schön furchtbar klingen. Richtig gruselig.

Wer den Grund dafür nicht kennt und nicht berücksichtigt, muss glauben, Rhodium an sich würde so furchtbar klingen. Er kann diese Vermutung aber selber ganz schnell widerlegen.Nutzt er das Kabel mit den rhodinierten Steckern nämlich vor (!) der “goldenen” Verteilerleiste, wird er sofort eine erstaunliche Klangverbesserung seiner gesamten Anlage feststellen können.

Einmal Rhodium immer Rhodium

In der Regel ist die Klangverbesserung durch rhodinierte Stecker so groß, dass der Wunsch nach mehr Rhodium aufkommt.Und genau dort liegt dann oft das Problem.

Viele „Stromverbesserer“ verwenden leider keine rhodinierten Buchsen.

Ganz egal wie gut sie auch immer ihre Arbeit verrichten – kombiniere ich sie „dahinter“ mit Rhodium, geht das leider viel zu oft „in die Hose“.Genau das ist der Grund, wieso viele dieser Teile für mich persönlich leider nicht relevant sind, selbst wenn sie grundsätzlich gut funktionieren.Der Progressive Audio Stromaufbereiter ist komplett mit rhodinierten Furutech-Buchsen mit NCF ausgestattet. Das ist einfach wunderbar und erleichtert mir die Kombination enorm!

Gibt es etwas zu berücksichtigen?

Ja – das gibt es.Der Stromaufbereiter versorgt uns nicht nur mit Strom, der vom Rest der Welt getrennt ist, sondern er führt auch zu einer vollständigen Trennung von der “Masse”, also der Hauserde.Dies ist auch zwingend so beizubehalten!Was bedeutet:Alles, was mit unserer HiFi-Anlage verbunden ist (alle Komponenten!) müssen über diesen Stromaufbereiter betrieben werden. Kein einziges Cinchkabel, kein HDMI-Kabel und auch kein LAN-Kabel darf eine Verbindung zu einem Gerät herstellen, was mit der Hauserde verbunden ist. Zum Glück gibt es mittlerweile etliche Adapter zur galvanischen Trennung, sodass dies ziemlich einfach zu realisieren ist.Im LAN-Bereich setzen wir z.B. die von der Fa. Baaske (Link) ein. Sie sind preisgünstig und funktionieren sehr gut.

Fazit:

Der Stromaufbereiter von Progressive Audio ist Ihr ganz persönliches Elektrizitätswerk. Er liefert Ihnen den Strom genau so, wie Sie ihn als High-Ender benötigen. Stabil und sauber.Er macht nicht mehr als das, aber auch nicht weniger.

Und hört man das?

Schon immer kenne ich das, dass Kunden zu mir kommen, sich auf meine Couch setzen, Musik hören und staunen. Viele Kunden haben eine solch hochwertige Wiedergabe vorher noch nicht gehört. Eigentlich – gibt es also gar keinen Grund für mich, solche einen Stromaufbereiter einzusetzen. Zumal er groß ist, schwer ist, teuer ist und auch mal ehrlich gesagt – nicht besonders “hübsch” ist.Aber seitdem ich den Progressive Audio Stromaufbereiter einsetze, reagieren sogar Testredakteure mit einem fast erschrocken wirkenden Gesichtsausdruck, wenn Sie diesen “musikalischen Fluss, gepaart mit einer unglaublichen Präzision und dreidimensionalen Darstellung (Zitat eines bekannten Chef-Redakteurs) wahrnehmen.Man hört die Musik und sonst nichts.

Ich gebe das Teil ganz sicher nicht wieder her. 🙂

Preise:

1 kw: 10.000,- €3 kw: 14.000,- € [...]

Lesen Sie weiter ...

13. September 2023PrimeCore Audio / ProduktberichteHörtest PrimeCore Audio® A7

In meinem Bericht „Hörtest PrimeCore Audio® A7“ soll es heute endlich mal nur ums Musikhören gehen.

Viel ist bereits über die Entwicklung der A5 und A7 geschrieben worden.Heute hören wir mal einfach nur Musik.

Ich starte mit:

Sufjan Stevens, John Wayne Gacy jr. vom Album Illinois

Illinoise

Bei diesem Stück geht es um einen der ersten Massenmörder in der Kriminalgeschichte.

Mir jedoch – geht es vor allem um die weibliche Zweitstimme von Shara Nova.Nach der ersten Strophe setzt sie ein und dann findet ein ständiger Wechsel statt zwischen Harmonie (die zweite Stimme singt abweichende Noten) und Unisono (die zweite Stimme singt die selben Noten wie die erste).In den Unisono-Passagen konnte ich bisher oftmals nur erahnen, dass eine Zweitstimme für einen schöneren Sound sorgen soll. (Stützstimme) Selbst in den Harmonie-Passagen war Shara Nova viel zu oft kaum wahrzunehmen.

Mit dem PrimeCore Audio® A7 bereitet es mir überhaupt keine Probleme, in beiden Gesangsarten Sharas Stimme zu verfolgen. Das macht so viel Spaß, dass ich mir den Titel mehrfach anhöre.

Das wichtigste dabei:Weder die sanfte Vortragsart Sufjan Stevens, noch die klagende Stimme von Shara Nova ziehen diese Deutlichkeit aus einer übertriebenen Präsenz oder Härte. Wunderbar emotional und ergreifend liefern die Beiden hier ein musikalisches Meisterstück ab. Sufjan Stevens ist ein sehr religiöser Mensch und er erzählt in seinem Song erstaunlich verständnisvoll von diesem Massenmörder als liebevollen, netten Herren von Nebenan und mahnt uns dazu, doch auch mal unter den eigenen Dielen nachzuschauen.

Das alles muss man gar nicht wissen – man muss auch nicht auf den Text achten, um den Inhalt zu erfahren.Die musikalischen Mittel, zu denen Sufjan Stevens greift, reichen vollkommen aus um zu verstehen, was in diesem Song beschrieben wird.

Harry Belafonte, All my Trials, Album Belafonte: At Carnegie Hall

Belafonte

Belafonte – klar! At Carnegie Hall – na sicher!

Wer hat sich nicht zu den besten Analog-Zeiten mit Freunden getroffen, um seine unterschiedlichen Pressungen von diesem Album miteinander zu vergleichen. Ich kann mich daran erinnern, dass wir mal in unserem Studio zusammengekommen sind, um fünf – wie sich herausstellte – ziemlich unterschiedliche Pressungen gegeneinander zu hören.

Heute kam mir das Bongospiel bei „All my Trials“ in den Sinn. Gerade dabei gab es immer große Abweichungen voneinander. Mal musste man sich ziemlich anstrengen, um sie überhaupt hören zu können. Dann waren sie mal zu weit vorne und bei der nächsten Pressung klangen sie einfach nur dumpf.

Ich starte den Song … und mit dem Einsetzen der kleinen Trommeln, macht mein kleines Herz einen ebenso kleinen Hupfer.

Man hört nicht nur den exakten Standort der Bongos, man hört die Resonanzen innerhalb der Trommelkörper und bekommt Hinweise auf den Aufnahmeraum. Man hört, wie sich diese Trommelgeräusche im Saal ausbreiten.Diese Bongos sind nicht einfach nur “da auf der rechten Seite (vom Hörer aus betrachtet) irgendwie” zu hören, sondern sie haben auch eine lebensechte Größe und Dreidimensionalität.

Oft ist es so, dass sie dann nach dem Einsetzen des Gesangs mehr und mehr in den Hintergrund wandern, so dass man sie nicht mehr bewusst wahrnimmt, wenn man nicht explizit auf sie achtet.

Das ist hier gerade unmöglich.

Immer wieder spielt der Percussionist ein kurzes, trockenes und hohes „Plopp“, was ähnlich klingt, wie wenn man mit dem Finger und den Lippen das Öffnen einer Sektflasche nachmacht. Also irgendwas zwischen einem hohen “Slap” und einem “Muffled Tone”.

Was bisher bei mir immer nur „einer der vielen gespielten Töne“ war, wird plötzlich so deutlich, so “auffallend”, dass ich mich heute für die Reaktion Belafontes interessiere. Ich vermute tatsächlich eine Art Interaktion oder Kommunikation zwischen den beiden Musikern. Fast klingt es so, als wolle der übermütige Trommler Belafonte necken. Ich bekomme aber keine Antwort auf diese Frage. Zu sehr ist Harry Belafonte bereits in diesem bedeutungsvollen Text versunken.

Und obwohl ich über Jahrzehnte hinweg den Vertrieb für Produkte von Simon Yorke (Zarathustra), Eddie Driessen (Pluto Audio) und Jan Alaerts inne hatte, muss ich mich heute fragen, ob ich das schon jemals so deutlich und selbstverständlich gehört habe. … und kann nur mit den Achseln zucken.

Es interessiert mich auch gerade nicht. Ich schließe die Augen und genieße den kompletten Titel. Es ist mir nicht möglich, ihn zu stoppen und zu einem anderen Song zu wechseln.

Kyle Eastwood, „Eastwood Overture“, vom Album Symphonic

Kyle Eastwood

Wer sich bei diesem Titel die aufgeführten Komponisten anschaut (John Williams, Ennio Morricone, Clint Eastwood, Kyle Eastwood und Michael Stevens), der sollte wohl schon allein beim Namen John Williams vorgewarnt sein.

Man weiß ja, dass eine Overture nicht nur ein musikalisches Werk einzuleiten hat. Im Saal muss Ruhe einkehren und alle die eingeschlafen sind, sollen gefälligst aufwachen.Wer nach den ersten 40 Sekunden dieser Overture immer noch nicht wach ist, den weckt wohl auch kein Defibrillator mehr auf.

Drei Dinge beeindrucken mich bei diesem Titel:

Erstens sind es diese – im wahrsten Sinne des Wortes – „gewaltigen“ Orchestereinsätze, die einem durchaus Angst einflössen können. Kennen Sie das, wenn Sie doch eigentlich ganz genau wissen, was gleich kommt, aber dann, wenn es da ist, doch so etwas wie ein „Hauch Panik“ verspüren?

Es gibt kein passenderes Wort dafür als „gewaltig“ mit der Betonung auf Gewalt! „Beeindruckend“ ist zu wenig.Man kennt das ja von John Williams und seinem Boston Pops Orchestra.

Zweitens ist es das, was man „Dynamik“ nennt.Fast über den gesamten Titel hinweg ist man geneigt, abwechselnd leiser und dann wieder lauter machen zu wollen.

Man sitzt da und fragt sich, wieso man das tun muss. Das war doch vorher nicht so. Natürlich gab es immer schon in allen möglichen Titeln leise und laute Passagen – aber nach der Fernbedienung oder dem iPAD hat man doch nie greifen wollen, oder?

Braucht man heute natürlich immer noch nicht – sobald man begriffen hat, dass es so sein muss wie es ist.Vorausgesetzt, man nutzt ein Equipment, was in der Lage ist, diesen Dynamikumfang auch zu reproduzieren.

Die Quelle – ist mit einem PrimeCore Audio® jetzt jedenfalls ganz bestimmt nicht mehr das limitierende Glied.

Drittens ist es das, was man „natürliche“ oder eben “korrekte” Darstellung eines großen Orchesters nennen muss. Bei der Aufnahme wurde das Quintett um den Sohn von Clint Eastwood vom Czech National Symphonic Orchestra unter der Leitung des Grammy-prämierten Dirigenten Gast Waltzing unterstützt. Und dieses Orchester steht den Boston Pops um nichts nach.

Allerdings handelt es sich bei der Titelauswahl des Albums nicht um eine einzelne Aufnahme, sondern um ein ganzes Projekt. Kyle Eastwood will diese Musik mit vielen verschiedenen Orchestern live aufführen, um so viele Eindrücke und Erfahrungen zu sammeln wie nur möglich.Die meisten Konzerte haben bereits stattgefunden aber mit ein wenig Glück kann man noch Karten für die letzten 5 Konzerte (in Frankreich und Lichtenstein) ergattern.

Wer nun also genau weiß, wie so ein Orchester klassischer Weise aufgebaut und positioniert ist, der hat große Freude daran, bei diesem Titel die Augen zu schließen und sich in den Konzertsaal hinein zu „beamen“ und die Positionen der einzelnen Instrumentengruppen zu “kontrollieren”. Gänsehaut pur ist angesagt!

Ich hatte mir für meine Hör-Session die aktive Extreme I von Progressive Audio gewählt. Das erscheint einem bei diesem Titel vielleicht so, als wolle man in der Nordsee mit einem Teelöffel hohe Wellen erzeugen. Um so beeindruckender war es für mich zu hören, wie sehr es doch mit diesen kleinen Schallwandlern zu einem musikalischen Erlebnis wurde, gerade diesen Titel zu hören.

Wir sind weit weg vom „normalen Musik-Hören!“ – was wir hier wahrnehmen, das sind Erlebnisse. Beeindruckende Erlebnisse.

„Ein haben wir noch!?“

Ok – einen Titel häng ich noch dran.

Child in Time, Deep Purple vom Album Deep Purple in Rock

Deep Purple

Wann haben Sie diesen Song das letzte Mal gehört? Die jüngeren Leser müsste ich vermutlich fragen, ob sie diesen legendären Titel überhaupt schon einmal gehört haben. Schließlich wurde das Album bereits 1970 in seiner bekannten Studioversion veröffentlicht.Allerdings wird dieser Titel in allen möglichen Listen der besten Rock-Songs aller Zeiten wohl für immer und ewig unter den ersten 10 zu finden sein. Also sollte man ihn kennen.Wenn nicht – nachholen!

Ich will mich hier aber gar nicht mit irgendwelchen angelesenen Weisheiten wichtig tun, sondern mir geht es heute um den Schlagzeuger Ian Paice.

Natürlich ist er bei diesem Titel omnipräsent. Ob es um sein geniales Beckenspiel während des Intros geht oder um die Tatsache, wie sehr er das ansteigende Tempo während des „Duells zwischen Orgel und Gitarre“ forciert.

Haben Sie schon mal bewusst darauf geachtet, wo Sie sein Schlagzeugspiel orten können?

Steht seine Schießbude links, rechts oder mehr in der Mitte?Können Sie das beantworten?Nun – konnte ich bis gerade eben auch nicht.Dieser Song gehört nicht zum Repertoire „audiophiler Songs“, also höre ich ihn aus Nostalgie-Gründen – fertig. Und niemals zuvor habe ich mir überhaupt die Frage gestellt, die mir jetzt geradezu aufgezwungen wird:

Spielen hier etwa drei Schlagzeuger?

Eingeweihte wissen, dass Ian Paice Linkshänder ist. (Er ist übrigens gerade wieder auf Tour). Wer also weiß, wie man so eine „Bude“ klassisch aufbaut, der muss sich über die ungewöhnliche Positionierung der Toms und Becken bei Paice nicht wundern.

Hier mal ein Foto von der Paiste-Seite. (Paisti gesprochen).

Dieser Aufbau stammt aus dem Jahr 2002 und dürfte dem aus dem Jahre 1970 lediglich ähneln.

Bezeichnend ist die Position der Hi-Hat. Die Hi-Hat wird mit dem Fuß gespielt und kann im Gegensatz zur klassischen Charlston-Maschine oder Low-Hat auch mit den Sticks bespielt werden. Üblicherweise wird sie mit dem linken Fuß gespielt, Ian benutzt den rechten Fuß.… hat die Hi-Hat aber sehr nah am Körper. Man kann also sagen, dass Ian Paice etwa dort sitzt, wo man seine Hi-Hat orten kann.

Und jetzt hören wir uns den Titel einfach mal an.

Während des Intros hört man die Crash- und die Ridebecken eindeutig leicht rechts neben dem linken Lautsprecher. Zwei, drei Becken sind auch bis zur Mitte zwischen den Boxen verteilt.

Nachdem der Gesang einsetzt, hört man dann auch erwartungsgemäß halblinks die Hi-Hat.Zweifelsfrei sitzt Ian Paice also dort auf der linken Seite – von uns aus betrachtet.

Sobald aber der Songteil A beginnt (etwa bei 01:50) , ist im Bereich des linken Lautsprechers nichts mehr vom Schlagzeug zu hören – nicht einmal ein einziges Becken!

Die gesamte Schießbude (inklusive der Hi-Hat!!) ist jetzt leicht links neben dem rechten (!) Lautsprecher positioniert und deutlich weiter hinten als während des Intros.

Dafür aber spielt zunächst fast alles stumpf „übereinander“. Das heißt – ob Toms, Becken oder Hi-Hat, alles scheint vom gleichen Punkt (!!) zu kommen. Das löst sich dann langsam und das Schlagzeug wird immer weiter auseinander gezogen. Bleibt aber immer im Bereich zwischen der rechten Box und der Mitte.

Kurioser Weise wird der Standort des Schlagzeugs dann im Teil B (etwa bei 3:20) erneut gewechselt. Nun befindet er sich exakt mittig zwischen den Boxen.… um dann mit dem zweiten Intro wieder ganz nach links zu wechseln.

Es ist sicherlich nicht so, dass man das mit anderen Anlagen nicht wahrnehmen würde. Man muss ja einfach nur hinhören. Was mich heute aber so beeindruckt ist die Tatsache, dass ich ja eigentlich nur aus Spaß mal wieder einen Titel aus meiner Sturm und Drang-Periode hören wollte und dann feststelle, dass ich auf solche seltsamen Eigenarten förmlich hingewiesen werde. Als würde mich der A7 anschubsen und sagen: „Hör mal! Hast Du gewusst, dass …?“.

Und am Ende des Abends sitze ich vor meiner Anlage und ich frage mich, mit welcher Komponente, analog, digital, CD-Player, Plattenspieler, Streamer … … ich das in dieser Konsequenz schon einmal erlebt habe, was ich heute hören durfte.Und mir fällt keine ein.

Und eine These ist wahr geworden!

Tauscht endlich diese „blöden Computerteile” aus – … die ja angeblich „nur Computerteile“ sind! Sucht nach den Besten und verwendet nur die Besten …… und sie werden klingen wie die Besten!

Genau so ist es!Und wer mir das nicht glaubt, der soll zu mir kommen und sich das bei mir anhören.

Die Einladung steht! [...]

Lesen Sie weiter ...

20. Juli 2023ProduktberichteIdeon Master Time Black Star

Ideon Master Time Black Star

In meinem Bericht „Master Time Black Star“ gehe ich heute der Frage nach, was man von einem Re-Clocker für 3.480,- € erwarten darf.

Folgen wir den Profis

Die Profis sind uns High-Endern fast immer einen gehörigen Schritt voraus. Sie benutzen seit Jahren Dinge, von denen wir noch gar nicht wissen, dass wir sie irgendwann einmal brauchen werden.

Was ja auch einleuchtend ist.

Sie verrichten täglich ihren Job in ihren Tonstudios und wenn das Ergebnis nicht gut genug ist, dann haben sie es mit einem unzufriedenen Kunden zu tun. Und ein unzufriedener Kunde kommt nicht wieder. Also muss man unbedingt dafür sorgen, dass er zufrieden ist.

Im Bezug auf mein heutiges Thema muss man erkennen, dass solche Clock-Geräte zur Ausstattung von Tonstudios gehören, solange es digitale Musik gibt. Das sind mehr 40 Jahre!

In der High-End-Welt sind sie aber noch lange nicht wirklich angekommen. Nur hier und da trifft man auf Musikliebhaber, die sich schon eine Weile mit ihnen befassen. Alle anderen beginnen soeben, sich mal ganz vorsichtig dem Thema zu nähern.

Innuos Phönix USB

Wer regelmäßig meine Berichte begleitet, der weiß, dass ich vor ein paar Jahren mit dem Innuos-Phönix Re-Clocker die ersten Schritte in diese Richtung unternommen habe. Diese Komponente konnte mich beim USB 3.0-Anschluss mehr als überzeugen.

Beim USB 2.0-Anschluss ist es mir jedoch nicht gelungen, eine nachvollziehbare Verbesserung zu erzielen, die den hohen Preis wert gewesen wäre.

MUTEC MC3+ USB

Das änderte sich, als ich mich mit dem MUTEC MC3+USB beschäftigte.

Dieses kleine Teil aus der Profi-Liga schaffte das Kunststück, selbst den USB 2.0-Anschluss noch einmal erstaunlich deutlich (!) zu verbessern.

Eine Stunde mit dem MC3+USB Musik gehört – und man kann nie wieder ohne ihn leben.

Das ist so wie Fussball heutzutage in SD-Qualität zu gucken. Man kann nicht glauben, wie verschwommen das wirkt. Damit haben wir jahrelang gut gelebt!

Genau so klingt es, wenn man den MC3+USB wieder aus der Kette entfernt. Verschwommen!

Unmöglich, damit zufrieden zu sein!

Leider kann und will er in keiner Weise verbergen, dass er aus dem Profi-Lager stammt und so ist seine Frontplatte mit allerlei bunten Lichtern überladen, die dem Profi (und zugegeben auch mir) schnell und ausführlich anzeigen, in welchem Zustand sich das Gerät und die Musiksignal-Verbindungen gerade befinden. Da muss man nicht lange herumrätseln – man sieht sofort, wenn und was da gerade nicht in Ordnung ist.

Das ist im Profi-Bereich unabdingbar – im Wohnzimmer akzeptieren viele Musikliebhaber so etwas nicht. Und außerdem brauchen die auch von den theoretischen Nutzungsmöglichkeiten eines MC3+USB nur eine einzige: Das Re-Clocken.

Nun – sagen wir mal zwei.

Wer einen DAC ohne USB-Eingang betreibt, der freut sich natürlich auch darüber, dass der MC3+USB mit vier (!) verschiedenen Buchsen für den Ausgang aufwartet.

Somit handelt es sich bei ihm also gleichzeitig um einen Re-Clocker und einen herausragend gut klingenden „Konverter“.

Beim Ideon Master Time Black Star müssen wir “Fehlanzeige” melden.

Auf all diese Dinge – muss man beim Re-Clocker von Ideon namens „Master Time Black Star“ verzichten.

Es gibt einen (!) USB-Eingang und einen (!) USB-Ausgang – basta!

Der Master Time Black Star kann also nichts umwandeln, nichts verteilen …

er kann „einfach nur“ das Musik-Signal re-clocken.

Dafür hat er aber auch eine extrem aufgeräumte Front. 🙂

Nun gut – Tatsache ist, dass der Master Time Black Star fast drei mal so viel kostet wie ein MUTEC MC+USB. Kann er die Berechtigung für diesen Preisaufschlag klanglich belegen?

Der Innuos kann es beim USB 2.0-Anschluss jedenfalls nicht. Bei USB 3.0 zieht er dann aber am MC3+USB knapp vorbei.

Und noch ein Argument spricht hier für den Innuos:

Während der MC3+USB intern mit einem recht einfachen Schaltnetzteil aufwartet (weshalb viele handwerklich geschickte User den MC3-USB fix umbauen und ihm eine DC-Buchse verpassen), wartet der Innuos bereits mit einer vorbildlichen audiophilen, linearen Stromversorgung auf.

Hier dürfte wohl der größte Teil des preislichen Aufschlags (zurecht) hinein fließen.

Und wie schlägt sich nun der Master Time Black Star?

Der Master Time Black Star ist seit drei Tagen am Netz und hin und wieder durfte er auch schon im Hintergrund musizieren. Allein schon sein enormes Gewicht verrät uns denn auch auf Anhieb, dass in ihm ein ganz hervorragendes Linearnetzteil werkeln sollte. Vermutlich ist es mit dem des Ayazi MK II identisch.

Butter bei die Fische – wie klingt er?

Ohne Zweifel werde ich mich persönlich von diesem Re-Clocker in Zukunft nicht so schnell wieder trennen können. In keiner einzigen Beziehung hinkt er hinter dem MUTEC hinterher. Sowohl an USB 3.0 als auch an USB 2.0 weiß der Master Time Black Star sichklar an die Spitze zu schieben.

Und zwar nicht nur so ein klein wenig – sondern entscheidend. Auch der Innuos kann sich im direkten Vergleich nicht durchsetzen.

Der klangliche Zugewinn ist so groß, dass aus der anfänglichen Frage: