Skating und Antiskating beim Plattenspieler

Haben Sie schon mal einen Bericht über die Skatingkraft lesen wollen, ihn dann aber angesichts der vielen komplizierten Formeln gleich wieder beiseite gelegt?

Willkommen im Club!

Von den meisten Erklärungen, die ich bisher so lesen konnte, habe ich nicht viel verstanden. Was wohl hauptsächlich daran liegt, dass ich sie für “ziemlich falsch” halte.

Wenn mir nämlich jemand erklären will, dass die Skatingkraft dadurch entsteht, dass die Reibung der Abtastnadel an der inneren Rillenflanke der Schallplatte größer ist als die an der äußeren Flanke, dann beschreibt er damit zwar eine Auswirkung, verschweigt aber deren Ursache.

Eine Skatingkraft, die durch die unterschiedlichen Reibungskräfte an den Rillenflanken erzeugt wird, die gibt es jedenfalls nicht!

Es soll die Skatingkraft nicht geben?

Finden wir nicht Berichte über sie in Hülle und Fülle – auch in wirklich ernst zu nehmenden, geradezu “wissenschaftlichen” Fachbüchern und natürlich auch bei Wikipedia?

Nun – das stimmt durchaus.

Doch hat uns diese Wissenschaft nicht schon viel größere Irrtümer beschert!?

Ein einziger falscher Rückschluss und schon war der gesamten westlichen Welt in den 60-er Jahren eine Glutamat-Unverträglichkeit bescheinigt worden, die bis heute nicht bestätigt werden konnte!

Eine ähnlich „verunglückte“ Auswertung hat aus meiner Sicht immer wieder bei der Betrachtung der Skatingkraft stattgefunden.

Nicht wenige bezweifeln deshalb diese Behauptungen und bauen die Antiskating-Vorrichtungen an Ihren Tonarmen wieder ab oder statten sie gar nicht erst damit aus.

Aber auch das ist falsch!

Weil es ohne eine korrekt eingestellte Antiskatingkraft zu Verzerrungen kommen muss!

Doch wieso brauchen wir eine Antiskatingkraft, wenn es die Skatingkraft gar nicht gibt?

Ganz einfach:

Weil es durchaus Kräfte gibt, die seitlich auf den Tonarm einwirken. Nur kommen sie nicht von der unterschiedlichen Reibung an den Rillenflanken, sondern diese unterschiedliche Reibung resultiert daraus.

Gehen wir der Angelegenheit doch mal systematisch auf den Grund:

Skating – was heißt das denn überhaupt?

Skating ist das englische Wort für Schlittschuhlaufen und darf wohl als Synonym für das „Gleiten über eine Oberfläche“ betrachtet werden. Mit oder ohne Rillen.

Namen sind Schall und Rauch und Skating passt gut zu dem, was tatsächlich geschieht, also bleibe auch ich in diesem Beitrag bei dieser Bezeichnung.

Damit wir erkennen können, was für Kräfte tatsächlich auf einer sich drehenden Schallplatte auftreten, habe ich mal ein kleines Demonstrations-Video gedreht. Nein, ein Spielberg ist sicher nicht an mir verloren gegangen, aber es sollte doch zu erkennen sein, was ich demonstrieren will.

Auf meinem guten alten Philips 504 dreht sich eine ausrangierte, mehr oder weniger “glatte” Antiskating-Mess-Schallplatte.

An einem Ende eines Bambus-Stabs habe ich ein Loch gebohrt und dort einen Faden hindurch gezogen. Mit diesem Faden habe ich den Stab in einen Halter eingespannt, so dass sich der Stab seitlich frei bewegen kann. Ich hätte das auch einfacher demonstrieren können, indem ich den Stab zwischen Daumen und Zeigefinger halte, aber ich befürchtete, danach zum zweiten Uri Geller erklärt zu werden und habe mich lieber mal für den Faden entschieden. 🙂

In dem Video kann man folgendes erkennen:

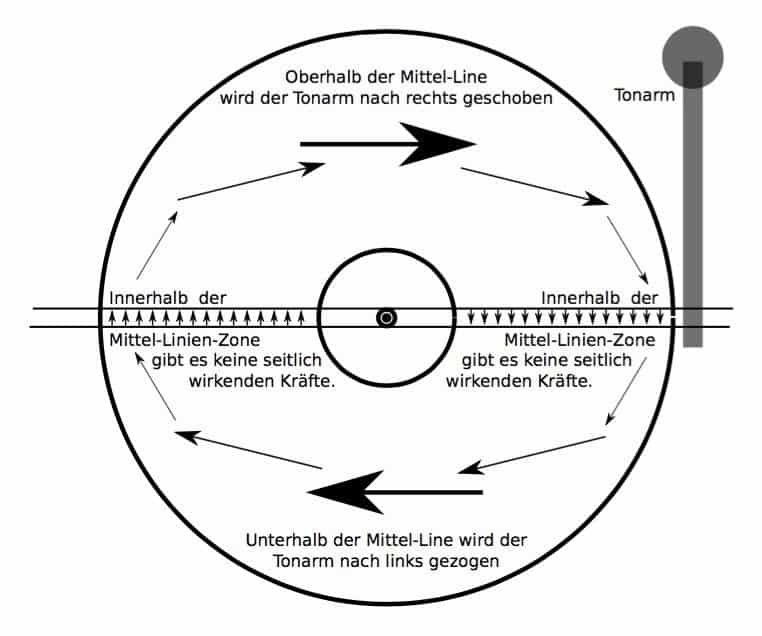

Es gibt auf der sich drehenden Scheibe drei Zonen, die unterschiedlich auf den Tonarm einwirken.

In der Mittel-Linien-Zone (Zone 1) bleibt der Tonarm/Stab dort stehen, wo er abgesetzt wird. Es gibt dort keine seitlich wirkenden Kräfte, also auch keine Skatingkräfte.

In der unteren Zone (Zone 2) wird der Tonarm/Stab nach links gezogen.

In der oberen Zone (Zone 3) wird der Tonarm/Stab nach rechts geschoben.

Zum Video “Skatingkraft” anklicken:

Wird der Tonarm “nach links” gezogen, versucht er dieser Zugkraft zu folgen. Da er aber an seinen Lagerpunkt “gefesselt” ist, kann er der Schallplatte nicht folgen – er kann sich nur um seinen Lagerpunkt drehen. Die Kurve, die er hierbei beschreibt, führt ihn automatisch zum Schallplatten-Mittelpunkt und es sieht so aus, als würde der Tonarm zum Mitteldorn hin gezogen werden.

Befindet sich der Tonarm in der Zone 3 und wird er nach “rechts” geschoben, beschreibt er wieder nur die ihm bestimmte Kurve um seinen eigenen Drehpunkt und dreht sich damit nach außen zum Schallplattenrand hin.

Beide Bewegungen sind dem Lagerpunkt des Tonarmes geschuldet und haben nicht wirklich etwas mit “innen” und “außen” zu tun. Liegt der Tonarm/Stab exakt auf der parallelen Mittellinie auf, gibt es überhaupt keine seitlich einwirkenden Kräfte.

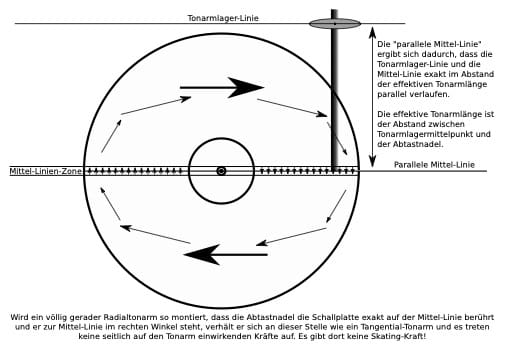

Hier eine Skizze zur Definition der parallelen Mittel-Linie.

Bitte montieren Sie Ihren Tonarm nicht so, dass die Nadel die Schallplatte auf der parallelen Mittellinie berührt. Die sich hierdurch ergebende, äußerst schlechte Tonarmgeometrie verhindert, dass die Nadel der Rille folgen kann und irgendwas geht dabei ganz bestimmt kaputt!

Zwischenfazit:

Es gibt auf der Schallplatte drei Zonen mit unterschiedlichen seitlich wirkenden Kräften auf den Tonarm.

Damit müssen wir aber jetzt zu der folgenden Frage kommen:

Wo ist denn der geometrisch günstigste Montagepunkt für einen Tonarm?

Da dieses Thema sehr umfangreich ist, finden Sie eine genaue Anleitung zur Tonarm-Montage und zur Tonabnehmer-Justage jeweils in einem eigenen Beitrag.

So viel sei aber an dieser Stelle verraten:

Bei einem korrekt justierten Tonarm trifft die Abtastnadel die Schallplatte im Bereich der zweiten Zone – also in der Zone, in der der Tonarm nach links gezogen wird. Sein Lager zwingt ihn in Richtung Plattenmitte. Auf einer glatten Schallplatte wie in meinem Video würde der Arm also sofort zur Plattenmitte gleiten.

Bei einer normalen Schallplatte geht das aber nicht, weil die Nadel “tief in der Rille” steckt und über die innere Rillenflanke nicht hinweg kommt. Allerdings drückt die Nadel nun gegen die innere Flanke und erzeugt damit eine hohe Reibung.

Der Druck auf die äußere Rillenflanke ist dementsprechend geringer.

Genau hier treffe ich mich also wieder mit allen, die behaupten, die Reibungskräfte an den Rillenflanken seien unterschiedlich stark.

Nur ist das eben eine Folge und keine Ursache.

Wie dem auch sei, eines steht fest:

Wir müssen diese starke Reibung an der inneren Rillenflanke durch eine Gegenkraft ausgleichen.

Es besteht nämlich die akute Gefahr, dass der Druck des Diamanten gegen die äußere Rillenflanke zu schwach wird, um dafür zu sorgen, dass die Nadel den Kontakt zu ihr halten kann. Verliert sie ihren engen Kontakt, kann sie die Information nicht mehr sauber lesen. Stattdessen schwebt die Nadel mit der äußeren Flanke zeitweise “in der Luft”.

Hören können wir das deutlich, denn es äußert sich in Form von Verzerrungen im rechten Kanal, da die äußere Rille das Signal für den rechten Kanal in sich trägt.

Um genau das zu verhindern und die Zugkraft der sich drehenden Schallplatte auszugleichen, gibt es die Antiskating-Vorrichtungen, die wir auch tunlichst benutzen sollten.

Doch welche Anti-Skating-Vorrichtungen gibt es eigentlich und was taugen sie?

Um eine Bewertung vornehmen zu können, müssen wir uns zunächst folgendes vor Augen führen:

Es gibt einige Parameter, die die Auswirkungen der Skatingkraft beeinflussen:

a) Die Zugkraft-Stärke der sich drehenden Schallplatte.

Sie wird durch den Abstand der Abtastnadel zur parallelen Mittellinie (Zone 1) hin bestimmt. Je weiter entfernt von der parallelen Mittel-Linie sich die Nadel in der unteren Zone (Zone 2) befindet, um so stärker ist die Zugkraft nach links.

Ein gut justierter Tonarm befindet sich etwa in der Mitte der modulierten Fläche (die Fläche mit der Musik drauf) am weitesten von der parallelen Mittellinie entfernt, weshalb hier die “Skatingkraft” am größten ist.

b) Die Fähigkeit des Tonarms, der Zugrichtung nach links zu folgen.

Am Außenrand der Schallplatte kann der Tonarm noch relativ leicht der Zugkraft der Schallplatte nach links folgen. Je weiter er sich der Plattentellermitte nähert, umso schwerer fällt es ihm, weil er immer weniger nach links und immer stärker nach oben wandern will.

c) Die korrekte 90°-Stellung zur Rille

Ein korrekt justierter Tonarm (siehe Beitrag zur Tonarmjustage) steht in zwei Bereichen der Schallplatte genau im richtigen Winkel zur Rille. Hier gleitet die Nadel dann auch mit dem geringsten Widerstand durch die Rille. In allen anderen Bereichen wirkt sich die Abweichung vom korrekten Winkel auch auf die Skatingkräfte aus.

d) Die Auflagekraft

Je größer der Druck der Abtastnadel auf die Schallplatte ist, um so stärker wirken sich auch die seitlichen Kräfte auf den Tonarm aus. Weshalb die allgemeine Empfehlung dahin geht, die Antiskatingkraft analog zur Auflagekraft einzustellen. Man kann aber bei Tonabnehmern mit ungewöhnlich hohen Auflagekräften (z.B. 5 gr.) wieder feststellen, dass sie auch mit weniger starker Antiskatingkraft korrekt abtasten.

e) Die Gleit-Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit, mit der die Abtastnadel durch die Rille gleitet, ist außen natürlich deutlich höher als kurz vor der Auslaufrille. Mit der Geschwindigkeit steigt auch die Skatingkraft, weshalb sie außen stärker ist als innen.

f) Die waagerechte Aufstellung des Plattenspielers

Steht der Plattenspieler selber nicht “im Wasser”, wirkt sich das auch auf die Skating- und die Antiskatingkraft aus. Da es sich bei einem Tonarm um eine fast “ausgewogene Wippe” handelt mit leichtem Schwergewicht zum Tonabnehmer hin, kann man manchmal gar nicht voraussehen, wie sich eine Schrägstellung des Plattenspielers auswirken wird. Um zu verhindern, dass wir in einen experimentellen Bereich hineingeraten, sollte die waagerechte Aufstellung des Plattenspielers eine Grundvoraussetzung für die Tonarmjustage sein.

g) Tonarmlänge

Mit der Länge des Tonarms verbessert sich die Geometrie und die Spurfehlwinkel werden immer kleiner. Auch dies wirkt sich auf die Skatingkraft aus.

Zusammenfassung:

Die seitlich auf den Tonarm wirkenden Kräfte sind von verschiedenen Parametern abhängig und verändern sich während des Abspielvorgangs.

Es kann beobachtet werden, dass die Skatingkraft im Gesamtergebnis zur Schallplattenmitte hin kontinuierlich abnimmt. Außen ist sie also stärker, nach innen hin wird sie schwächer.

Diese Aussage führt uns zu der Erkenntnis, dass alle Antiskating-Lösungen, die mit einer Feder arbeiten, exakt umgekehrt zur tatsächlichen Entwicklung arbeiten. Außen ist die Feder noch schwach gespannt – nach innen hin spannt sie sich immer stärker. Sie entwickelt sich also entgegengesetzt zur Skatingkraft. Hier bleibt uns nur zu hoffen, dass sich der Tonarmhersteller dieser Tatsache bewusst war und eine Federkonstruktion gewählt hat, deren Kraftentwicklung zu vernachlässigen ist.

Besser sind diese Lösungen mit den “baumelnden Gewichten”, da diese Gewichte eben über den gesamten Bereich gleich bleiben und sich damit schon mal nicht entgegengesetzt zur Skatingkraft entwickeln.

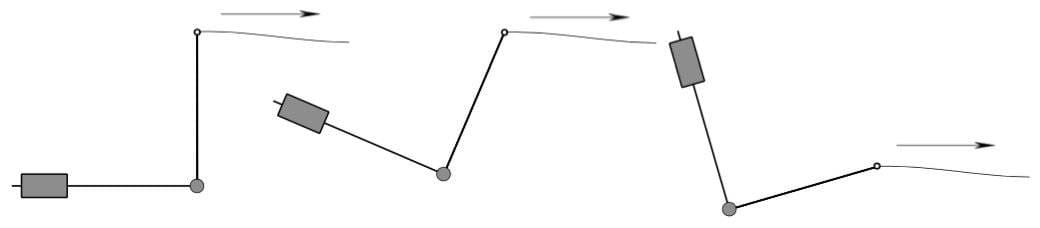

Noch passender sind Lösungen, bei denen die Gewichte auf einer Hebelkonstruktion angebracht sind. Befindet sich der Tonarm außen am Rand der Platte, schwebt der Hebel mit dem Gewicht in der Waagerechten. Damit befindet er sich in der größten Entfernung zu seinem Lagerpunkt und zieht am stärksten.

Je weiter der Tonarm nun nach innen wandert und an der Konstruktion zieht, stellt sich der Hebel mit dem Gewicht immer senkrechter. Das Gewicht nähert sich immer mehr seinem Lagerpunkt und seine Zugkraft wird damit immer geringer. Wenn man jetzt auch noch mit unterschiedlich hohen Gewichten arbeiten kann, dürfte einer korrekten Anti-Skating-Einstellung nicht mehr viel im Wege stehen.

Hier eine kleine Skizze zur Funktion dieser “Hebelgewichte”:

Alternative Lösungen:

Es gab die unterschiedlichsten Ansätze, um die Aufgabe noch besser zu lösen. Mit Elektromagneten wurde experimentiert, aber durchsetzen konnten sie sich nicht. Was einfach daran liegt, dass diese Magnete ja auch nur “irgendwie eingestellt” werden können. Damit Sie zu jeder Zeit korrekt wirken können, müssten erst Sensoren entwickelt werden, mit denen die tatsächliche Stärke der Skatingkraft mit samt der oben genannten Parameter gemessen und ausgewertet werden könnten.

Wie wichtig ist die korrekte Antiskating-Einstellung denn überhaupt?

Die Antwort ist ziemlich einfach:

Solange Sie keine Verzerrungen hören, weder im rechten noch im linken Kanal, ist alles in Ordnung und Sie brauchen überhaupt nichts zu verändern!

Stellen sich die Verzerrungen in beiden Kanälen gleichzeitig ein, so hat das nichts mit der Antiskating-Einstellung zu tun. Möglicherweise ist die Auflagekraft falsch eingestellt oder Tonabnehmer und Tonarm passen nicht zusammen.

Verzerrt es jedoch nur in einem Kanal, dann sollten Sie die Antiskating-Einstellung korrigieren, bevor Ihre Schallplatten Schaden nehmen.

Verzerrt es im linken Kanal – dann ist die Antiskating zu stark eingestellt – senken Sie den Wert ab!

Verzerrt es im rechten Kanal – dann ist die Antiskating zu schwach eingestellt – erhöhen Sie den Wert!

Kann man die Einstellung messen oder prüfen?

Es gibt eine Reihe von Mess- und Einstell-Schallplatten. Zum Teil arbeiten sie nur mit Ihrem Gehör, es gibt aber auch welche, zu denen eine Software gehört. Damit können Sie dann auch deutlich mehr messen als nur die korrekte Anti-Skating-Einstellung.

Tipp:

Trauen Sie Ihren Ohren – solange alles gut läuft und nichts verzerrt – lassen Sie die Antiskating-Einstellung so wie sie ist und sparen Sie sich die Mess-Schallplatten.